(Publicado em O Estado de São Paulo, 14 de março de 2025)

Além da meia entrada, somos também o país das bolsas e, agora, do pé-de-meia. Cinquenta e quatro milhões recebem o bolsa família, o programa pé-de-meia para o ensino médio distribuiu em 2014 cerca de 4 milhões de benefícios, a um custo de aproximado de 12 bilhões de reais, e recentemente o Ministério da Educação lançou programa similar para alunos dos cursos de licenciatura, de formação de professores. A novidade é que parte do dinheiro fica acumulada para só ser entregue a quem termina o curso. Postas as duas meias, quem sabe a educação brasileira agora andará melhor?

Nada contra dar algum dinheiro a quem tem pouco, sobretudo quando que se gasta tanto com coisas inúteis. Mas, além do impacto fiscal, é preciso também ver se os programas cumprem seus objetivos. Em artigo anterior, eu disse duvidar que o pé-de-meia para o ensino médio teria o efeito esperado de reduzir a evasão escolar e melhorar o desempenho. A evasão se dá sobretudo quando jovens mais pobres, da rede pública, chegam aos 18 anos e já ficaram para trás, sem entender nem se motivar pelo que é ensinado, e não vêem perspectiva na corrida de obstáculos que é concluir o ensino médio tradicional, fazer o ENEM e tentar uma faculdade. Não me parecia, e continuo duvidando, que 200 reais por mês e um bônus ao final do curso vão alterar muito esta realidade. O que precisaria ser feito, e ficou pelo caminho, seria uma reforma aprofundada no ensino médio, criando alternativas efetivas de formação geral e profissional.

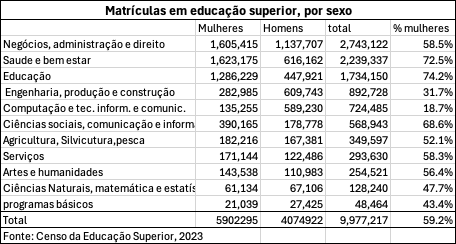

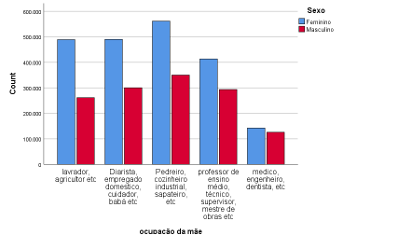

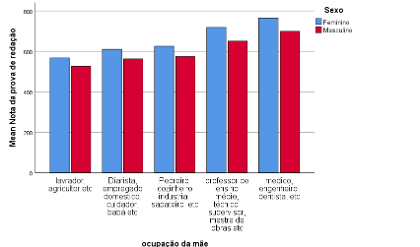

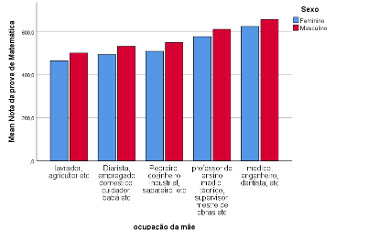

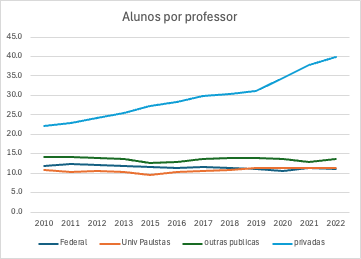

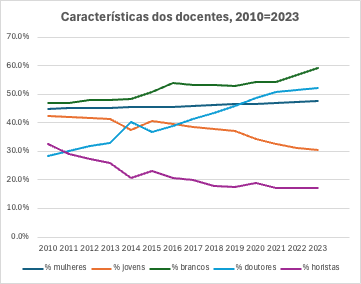

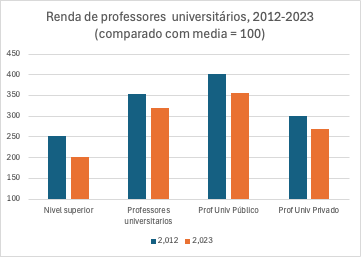

O novo pé-de-meia parte da constatação de que, nos países em que a educação é de qualidade, os professores são recrutados no terço superior dos que passam pelos diferentes sistemas de avaliação. No Brasil, seriam os que conseguem 700 pontos ou mais na média do ENEM e optam por cursos em universidades públicas que, além de gratuitos, garantem uma boa renda – entre 5 e 10 mil reais por mês para engenheiros, 13 e 18 mil para médicos, 8 mil para advogados. Para os que não conseguem, sobretudo mulheres mais pobres e que vêm de escolas públicas, uma opção são os cursos de licenciatura para ensinar na educação básica, onde o rendimento varia de 4 a 5 mil mensais (médias dos rendimentos de todos dos trabalhos segundo a PNAD Contínua de 2023).

O programa pretende lidar com isso oferecendo uma bolsa de mil reais por mês para quem consegue mais de 650 pontos no ENEM, opta por um curso de licenciatura presencial e se compromete a trabalhar por cinco anos na rede pública. Candidatos que conseguem atingir esta nota – menos de 5% dos milhões que fazem o ENEM a cada ano – tendem a vir de famílias de renda mais alta, os pais têm diplomas universitários, e estudaram em escolas particulares. Uma dúvida é se este estímulo seria suficiente para convencer estas pessoas a optar por uma carreira cujo rendimento é, ao longo da vida, metade ou menos do que outras que também estão a seu alcance. Outra dúvida é se o número de pessoas optando por esta bolsa faria alguma diferença. Segundo o MEC, as universidades públicas estão oferecendo, este ano, 69 mil vagas para licenciaturas, com 310 mil inscritos, dos quais 19.339 tinham nota igual ou superior a 650 pontos no ENEM (lembrando que cada candidato pode se candidatar a dois cursos diferentes). Uma gota d’água, comparado com 2.2 milhões de professores de educação básica no país, e 1.2 milhões de estudantes matriculados em licenciaturas no setor privado sem precisar passar pelo ENEM.

Não há solução fácil para o problema da má qualificação dos professores, que não tem a ver somente com a má qualidade dos cursos de licenciatura, se são presenciais ou à distância, mas sobretudo com a bagagem precária com que a grande maioria chega ao ensino superior. Por muitos anos mais, estes serão os professores que teremos. Além de melhorar a qualidade dos cursos de formação, é preciso reforçar os processos de seleção e mentoria de novos contratados e apoiar a todos com supervisão apropriada, materiais didáticos e protocolos de ensino que garantam que seus estudantes terão interesse e aprenderão o que precisam. São práticas conhecidas que só dependem de determinação para ser adotadas.

A médio e longo prazo, para atrair talentos para o ensino, será necessário oferecer melhores salários e mais oportunidades de progressão. Com menos crianças nascendo, já é possível reduzir o número de turmas e pagar mais para menos professores. Será necessário também abrir a carreira, criando diferentes portas de entrada e saída, e não somente as licenciaturas tradicionais, sobretudo para professores de matérias específicas no fundamental II e no ensino médio, e de cursos de formação profissional. Com processos mais rápidos e práticos de qualificação e supervisão pedagógica, é possível atrair pessoas que dificilmente escolheriam passar a vida como professores da educação básica, mas que teriam interesse em ensinar como parte ou etapa de uma vida profissional mais ampla, e seriam exemplos e modelos para seus alunos. Médicos ensinando biologia, engenheiros ensinando computação, economistas ensinando estatística, técnicos ensinando a lidar com equipamentos.

Tudo isto, no entanto, é muito mais difícil e complicado do que, simplesmente, botar mais um dinheiro no pé de meia, que pode não dar certo, mas muita gente gosta.