Apresentação ao Forum da Educação Superior da Academia Brasileira de Ciências e Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 27 de fevereiro de 2024

Queria agradecer à Academia Brasileira de Ciências e à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pela oportunidade de abrir este fórum sobre a educação superior Brasileira, com o tema sugerido de “um resgate histórico sobre o ensino superior no Brasil”. Conhecer a história é essencial para compreender o sistema de educação superior que temos hoje, não somente para recuperar valores e experiências passadas que possam servir de ensinamentos, mas sobretudo para entender as concepções e instituições com as quais convivemos muitas vezes sem nos darmos conta de onde vieram, e que poderiam ser diferentes, como de fato são em muitas outras partes do mundo. Com o pouco tempo que me é dado, me pareceu oportuno interpretar esta história à luz de alguns conceitos centrais do campo de estudos sobre educação superior, que aqui estou chamando de “teoria” à falta de melhor termo.

As universidades, como sabemos, datam da Idade Média, mas uma de suas características centrais, no mundo moderno, é o processo de transformação das antigas instituições de elite em amplos sistemas de educação de massas, analisado nos textos clássicos do sociólogo norte-americano Martin S. Trow (Trow 1972; Trow 1973). Trow foi um veterano da Segunda Guerra Mundial, e completou seus estudos superiores graças aos benefícios proporcionados pela legislação que ficou conhecida como “G.I. Bill”, que abriu oportunidades de estudo superior para milhões de ex-soldados americanos como ele. A massificação da educação superior nos Estados Unidos, na verdade, vem do século 19, com a legislação conhecida como a “Morris Act”, de 1862, que levou à criação dos “Land Grant Colleges”, uma grande rede de escolas superiores que se desenvolveram ao lado de instituições tradicionais como Harvard e Princeton, criadas à imagem das universidades inglesas, e outras como a Johns Hopkins, que procurou emular as universidades de pesquisa alemãs.

A experiência americana é importante para nós porque a última reforma do ensino superior brasileiro data de 1968, quando se decide trazer para o país o modelo norte-americano das universidades de pesquisa, em substituição ao antigo modelo de faculdades profissionais criadas pelos portugueses. As antigas faculdades brasileiras tinham por função formar e certificar pessoas para o exercício das profissões de nível superior, como o direito, a medicina e a engenharia, e os professores eram bacharéis que formavam seus alunos à sua imagem e semelhança. No novo formato, os professores universitários deveriam ser doutores pesquisadores, trabalhando em tempo integral, para os quais o ensino e a pesquisa seriam indissolúveis, e que formariam profissionais de alto nível e pesquisadores como eles. Apesar de ter sido criada pelo governo militar, a reforma de 1968 foi em geral bem recebida nos meios acadêmicos brasileiros, porque ela compartilhava muitas das concepções que haviam inspirado a criação da Universidade de São Paulo em 1934 e da Universidade de Brasília em 1962.

Em seus escritos, Martin Trow mostra como os sistemas de educação superior se transformam quando deixam de ser instituições de elite e passam a ser de massa, que atendem a mais de 15% dos jovens, e finalmente universais, quanto atendem à metade ou mais. Nos sistemas de elite, o acesso é limitado a poucos, a principal função é a formação do caráter e a preparação para posições de elite, e existe consenso sobre o papel das universidades na manutenção da hierarquia de conhecimentos e da alta cultura na sociedade. Nos sistemas de massa, o acesso se amplia, a educação superior passa a ser vista como um direito de quem consegue passar pelos processos seletivos, a formação técnica e profissional adquire mais importância, e o predomínio intelectual das antigas elites passa a ser disputado pela pressão dos grupos de interesse das diversas corporações profissionais No sistema universal, a educação superior passa a ser vista como um direito de todos, o peso da meritocracia é disputado, e os critérios de acesso e padrões de qualidade passam a depender das características dos diferentes grupos sociais e das demandas do mercado de trabalho.

A análise de Trow é mais complexa do que isto, e uma das críticas que tem recebido é que ela está baseada sobretudo na experiência inglesa e norte-americana. Mas a concepção central, de que os sistemas vão se ampliando e se tornando mais complexos e contraditórios, continua válida. É importante notar que, quando o sistema de educação superior se amplia, as antigas universidades não são abolidas, mas se modernizam e passam a coexistir com novas instituições criadas com outros objetivos e por diferentes agentes. Em maior ou menor grau, todas as sociedades modernas em que a educação superior se desenvolveu têm universidades de pesquisa, faculdades para a formação de profissionais liberais, instituições de formação de professores para a educação básica, institutos dedicados à formação de técnicos especializados, colégios de formação geral, e outras dedicadas à educação continuada. São instituições publicas ou privadas, de orientação leiga ou religiosa, e administradas por governos nacionais, locais, comunidades de diferentes naturezas e grupos privados.

Quando, em 1968, o Brasil tenta copiar o modelo americano, nosso sistema de educação superior ainda era de elite, com menos de 200 mil estudantes, enquanto o sistema americano já era massificado. Isto, aparentemente, passou desapercebido tanto pelos intelectuais que, no Conselho Federal de Educação, lideraram a reforma de 1968 – Newton Sucupira, Anísio Teixeira, Maurício Rocha e Silva, Valnir Chagas – quanto pelos consultores americanos trazidos pelo famoso acordo Mec-Usaid, que não atentaram para a grande base do sistema norte-americano formada pelos community colleges e e as faculdades profissionais.

Mesmo em condições ideais, seria muito difícil transformar as antigas faculdades em universidades de pesquisa. Houve um esforço importante neste sentido, não só na mudança de legislação, abolindo as cátedras, criando departamentos e institutos, etc., como também com a criação dos programas de pós-graduação e contratação de professores em regime de tempo integral, além dos investimentos em pesquisa que vinham da área de ciência e tecnologia e eram destinados em grande parte aos novos departamentos universitários. Mas, com a expansão da demanda, estas iniciativas foram rapidamente atropeladas por professores temporários que buscavam estabilidade nas universidades públicas, estudantes “excedentes” que passavam nas provas seletivas, mas não conseguiam vagas e uma procura por certificações universitárias que era muito maior do que as universidades públicas poderiam atender. O resultado foi que o modelo da universidade da pesquisa ficou inscrito na legislação, que até hoje persiste, com a mantra da “indissolubilidade do ensino, pesquisa e extensão’ escrita na lei, ao mesmo tempo em que, para a sociedade como um todo, ainda predomina a ideia de que as universidades são, sobretudo, coleções de faculdades destinadas à formação profissional.

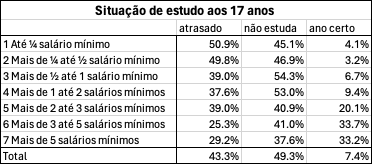

No vácuo, o sistema privado expandiu, frustrando as tentativas do governo federal de ajustá-lo às regras da reforma. Hoje, mais de 75% da matrícula do ensino superior brasileiro é privada, e a grande maioria das instituições públicas têm o formato e os custos das universidades de pesquisa, mas na prática funcionam como as antigas faculdades tradicionais. Com 20% da população entre 18 e 24 matriculada no ensino superior, o Brasil tem hoje um sistema de educação superior de massas, com a diversidade típica para este nível, mas sem uma legislação que reconheça e lide de forma clara com a diversidade e pluralidade institucional (Schwartzman, Silva and Coelho 2021). No papel, é um sistema igualitário, em que todos os títulos são equivalentes, todos os professores são doutores e pesquisadores, e todas as instituições podem dar os títulos que queiram, desde que cumpram os critérios de qualidade, e a universidade é para todos. Na prática, é um sistema profundamente desigual, que ainda exclui 80% dos jovens, em que metade dos alunos nunca terminam seus cursos, e que absorvem um volume crescente de recursos públicos e privados. Comparado com outros países de nível socioeconômico semelhante, o Brasil é o país com uma das menores taxas de matrícula no ensino superior, que tem a maior proporção de estudantes no setor privado, e em que o custo per capita dos estudantes do setor público é o mais alto. O Brasil tem também um amplo sistema de cursos de pós-graduação altamente subsidiado e regulado com a justificativa de que é o celeiro dos doutores e pesquisadores, quando, em grande parte, se transformou em um nível adicional de formação profissional, compensando as debilidades dos cursos iniciais para uma elite da elite.

O segundo conceito que eu gostaria de trazer é o de capital humano, desenvolvido sobretudo por economistas como Theodore Schultz e Gary Becker, (Becker 1962; Becker 1973; Schultz 1961; Schultz 1970) em contraste com as teorias credencialistas de autores como Randall Collins e Pierre Bourdieu (Bourdieu and Passeron 1966; Bourdieu and Passeron 1970; Collins 1979) . Segundo os primeiros, existe uma forte relação entre educação e desenvolvimento econômico – os países ricos têm populações mais educadas, as pessoas mais educadas ganham mais, e isto justifica que pessoas e governos invistam recursos em educação. Segundo os outros, o que a educação faz é, sobretudo, reproduzir as desigualdades sociais já existentes, com os filhos dos ricos e mais educados herdando os privilégios dos pais, e as instituições de ensino se dedicando sobretudo a distribuir credenciais que garantem acesso a posições de prestígio, renda e poder. Para os primeiros, a expansão da educação superior leva a mais igualdade social, criando oportunidades. Para os segundos, seu principal resultado é aumentar a competição por credenciais, a um custo crescente para todos.

A reforma do ensino superior de 1968 veio acompanhada, sobretudo na década de 70, com transformações no sistema de ciência e tecnologia do país e a criação do sistema de pós-graduação, como parte de um projeto nacionalista de desenvolvimento que ficou conhecido como o “milagre brasileiro”. Foi um projeto de curta duração, que entrou em crise juntamente com o regime militar, e desde então a economia tem passado por altos e baixos, ao mesmo tempo em que a sociedade se urbanizava e o sistema educacional se expandia. Neste processo, a demanda por recursos públicos para a educação se ampliou, justificada sobretudo pelas teorias de capital humano. A pós-graduação, concebida como mecanismo de formação de professores doutores para o sistema universitário e pesquisadores de alto nível, se transformou, em parte, em um sistema altamente subsidiado de qualificação profissional e distribuição de credenciais para um segmento de estudantes mais privilegiados do setor público (Schwartzman 2022). O número de pessoas com diplomas superiores aumentou, títulos universitários estão associados a rendas bem mais altas, mas, no agregado, a produtividade da economia não aumentou, e a desigualdade não diminuiu. Ainda que os dados sejam precários, existe a percepção que grande parte dos cursos superiores agregam pouco a seus alunos em termos de competências. Tudo isto faz com que se questione as políticas de subsídio indiscriminado à expansão do ensino superior, que até o final do século XX se limitava ao setor público, mas passou a beneficiar o setor privado através do crédito educativo subsidiado e do Prouni.

Sem entrar no cipoal de dados e teorias em apoio a cada um dos lados, é possível observar que os dois processos coexistem em diferentes graus. Difícil saber se a galinha ou o ovo vem primeiro, mas, quando a população se urbaniza, a economia cresce, o consumo e os serviços se ampliam, a necessidade de pessoas qualificadas aumenta, e a educação se torna um canal importante de mobilidade e ascensão social. Se há estagnação, é difícil pensar que a educação, sozinha, possa mudar as coisas, e a distribuição de credenciais tende a predominar sobre a criação de competências e recursos humanos. As teorias de recursos humanos e as do credencialismo, ou da reprodução, têm sido usadas dos debates públicos sobre o financiamento da educação superior, mas podem também servir para desenvolver políticas públicas mais elaboradas que permitam distinguir os investimentos que contribuem mais efetivamente para o desenvolvimento de recursos humanos e equidade e outros que simplesmente alimentam ilusões e subsidiam a reprodução da desigualdade social.

Isto nos permite introduzir um terceiro conceito, que é do academic drift, ou viés acadêmico, que não está associado a nenhum autor específico, mas que está muito presente sobretudo na discussão europeia sobre ensino técnico e profissional (Harwood 2010; Kyvik 2007; Neave 1979). O termo descreve a tendência de instituições de ensino de orientação prática e aplicada em adotar as características próprias de instituições voltadas à ao conhecimento científico e de pesquisa. É um movimento contrário ao da diferenciação institucional descrita por Martin Trow. Na Europa, o exemplo mais conhecido é o da transformação das antigas escolas politécnicas em universidades, como no Reino Unido. Na raiz desta tendência está a hierarquia de prestígio e reconhecimento que ocorre nos sistemas de ensino, descrito pelas teorias credencialistas, que faz com que as instituições universitárias tenham mais recursos e os diplomas universitários sejam também mais valorizados no mercado de trabalho. No Brasil, as antigas Faculdades de Filosofia foram inicialmente concebidas como instituições de formação de professores para o ensino médio, tal como pretendido por um dos fundadores da Universidade de São Paulo, Fernando de Azevedo. Mas terminaram sendo em parte capturadas pelos professores que almejavam o status mais prestigioso de cientistas, o que explica o lugar secundário que as licenciaturas para a formação de professores ocupam hoje nas universidades públicas. O exemplo recente mais notório é o do sistema de Institutos Federais, que se originaram de escolas técnicas de nível médio e hoje desenvolvem cursos de bacharelado, licenciaturas e pós-graduação com pouca ênfase na formação tecnológica. Um outro exemplo de academic drift é a transformação de profissões técnicas de nível médio ou pós-secundário, como por exemplo a enfermagem ou o serviço social, em profissões de nível superior, com seus próprios cursos de pós-graduação, sociedades científicas e revistas especializadas. Faz parte da mesma lógica a resistência à diversificação do ensino médio e expansão da educação técnica (Schwartzman 2011a). Em sociedades mais complexas, esta suposta hierarquia entre a cultura universitária e a formação prática é menos acentuada, e a produção de conhecimentos e formação profissional se dá de forma mais descentralizada (Gibbons et al. 1994). No caso do Brasil, no entanto, como o sistema educacional cresceu mais rapidamente do que a economia, existe uma forte pressão para cima que acaba colocando a todos na média, e dificulta a valorização da especialização institucional e divisão do trabalho. O sistema de avaliação da educação superior brasileira, o SINAES, criado em 2004, ao colocar todos os cursos e instituições em um “ranking” único, contribui para fortalecer esta tendência (Schwartzman 2011b).

O último conceito que gostaria de trazer é o do “triângulo de Clark”, proposto pelo sociólogo norte-americano Burton C. Clark (Clark 1979; Clark 1983), que tem a ver com a maneira pela qual os sistemas de educação superior são coordenados. Segundo ele, existem três polos que atuam em graus diferentes em todos os sistemas, o Estado, o mercado e a comunidade acadêmica (que ele chama também de “oligarquia”). A universidade clássica alemã talvez seja o melhor exemplo da parceria entre estado e oligarquia, com pouco espaço para o mercado. A França talvez seja o melhor exemplo de preponderância do Estado, enquanto nos Estados Unidos há forte preponderância do mercado. É fácil ver que cada um destes polos traz maneiras próprias de gerir as instituições de ensino, mais formais e burocráticas quando pelo Estado, com mais peso para as comunidades acadêmicas e profissionais quando pelas oligarquias, e mais empresariais quando pelo mercado. No caso do Brasil, existe uma constante competição e acomodação entre os três polos, com o setor privado fortemente orientado pelo mercado, o setor público fortemente controlado pela burocracia governamental, as instituições mais intensivas em pesquisa com presença mais marcante das oligarquias acadêmicas, e as demais instituições públicas com forte presença das corporações profissionais.

Cada país é único, mas a educação superior em praticamente todos os países atuais se organizou conforme os modelos clássicos da Europa Ocidental e Estados Unidos, descritos na obra clássica de Joseph Bem-David (Ben-David 1977), e cresceu e se diferenciou conforme a sequência descrita por Trow. O entendimento da história da educação brasileira, e sua situação atual, têm muito a ganhar de uma perspectiva teórica que contempla o processo de diferenciação descrito por Martin Trow, as tensões entre os papéis de formação de capital humano e credencialismo, as pressões trazidas pelo viés acadêmico que afeta as instituições de ensino e as profissões, e a competição entre formas e culturas diferentes de coordenação institucional descritas no triângulo de Clark. São temas amplos, que afetam o ensino superior de formas diferentes em cada lugar, e que ajudam a pensar sobre o destino que queremos dar à educação superior no país.

Referências

Becker, G. 1962. “Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis.” The Journal of Political Economy 70(5):9-49.

Becker, Gary Stanley. 1973. Human capital -A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Ben-David, Joseph. 1977. Centers of learning : Britain, France, Germany, United States : an essay. New York: McGraw-Hill.

Bourdieu, Pierre, and Jean Claude Passeron. 1966. Les Héritiers, les étudiants et la culture. Paris,: éditions de Minuit.

—. 1970. La reproduction; éléments pour une théorie du système d’enseignement. [Paris]: éditions de Minuit.

Clark, Burton R. 1979. “The many pathways of academic coordination.” Higher Education 8(3):251-67.

—. 1983. The higher education system academic organization in cross-national perspective. Berkeley: University of California Press.

Collins, Randall. 1979. The credential society. New York: Academic Press.

Gibbons, Michael, Martin Trow, Peter Scott, Simon Schwartzman, Helga Nowotny, and Camille Limoges. 1994. The new production of knowledge – the dynamics of science and research in contemporary societies. London, Thousand Oaks, California: Sage Publications.

Harwood, Jonathan. 2010. “Understanding academic drift: On the institutional dynamics of higher technical and professional education.” Minerva 48(4):413-27.

Kyvik, Svein. 2007. “Academic drift: a reinterpretation.” Pp. 333-38 in Towards a cartography of higher education policy change: A Festschrift in Honour of Guy Neave, edited by J. Enders and F. van Vught. Enschede: Center for Higher Education Policy Studies.

Neave, Guy. 1979. “Academic drift: Some views from Europe.” Studies in Higher Education 4(2):143-59.

Schultz, Theodore W. 1961. “Investment in human capital.” The American Economic Review 51(1):1-17.

Schultz, Theodore William. 1970. Investment in human capital; the role of education and of research. New York,: Free Press.

Schwartzman, Simon. 2011a. “O Viés Acadêmico na Educação Brasileira.” Pp. 254-69 in Brasil: A Nova Agenda Social, edited by Edmar L. Bacha and Simon Schwartzman. Rio de Janeiro: LTC.

—. 2011b. “Para além do SINAES.” in VI reunião da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, Mesa Redonda sobre “Para além do SINAES: quais as novas possibilidades de avaliação da educação superior?”. Fortaleza.

—. 2022. “Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil: duas faces da mesma moeda?” Estudos Avançados 36(14):227-54

Schwartzman, Simon, Roberto Lobo Silva, and Rooney R.A. Coelho. 2021. “Por uma tipologia do ensino superior brasileiro: teste de conceito.” Estudos Avançados 35:153-86.

Trow, Martin. 1972. “The expansion and transformation of higher education.” International Review of Education:61-84.

—. 1973. Problems in the transition from elite to mass higher education. Berkeley, CA: Carnegie Commission on Higher Education.