A convite do Instituto de Valorização da Educação e da Pesquisa do Estado de São Paulo, um grupo de professores e pesquisadores preparou um documento que tem por objetivo contribuir para a discussão provocada pelo Programa Future-se, recentemente apresentado pelo Ministério da Educação. O Programa pretende estabelecer novas formas de gestão e instituir novas fontes de financiamento para as atividades de pesquisa, inovação e internacionalização das Universidades Federais, criando mecanismos que, se bem implantados, teriam impacto sobre a educação superior brasileira como um todo, e que poderiam também, em princípio, ser adotados pelas redes estaduais e inclusive pelas instituições privadas. Os autores são Hélio Dias, Roberto Leal Lobo e Silva Filho, Simon Schwartzman, Paulo Henrique de Mello Sant’Ana, Dante Pinheiro Martinelli, Cláudio Rodrigues, Júlio Francisco Blumetti Facó, Oswaldo Massambani, José Carlos e Souza Junior e Carlos Rivera Ferreira. Este texto é uma síntese dos pontos principais do documento. O texto completo, de 16 páginas, está disponível aqui.

O novo modelo de gestão

A ideia central da proposta é transferir a gestão das atividades de pesquisa, inovação e internacionalização das universidades para organizações sociais de direito privado, que seriam coordenadas nacionalmente por um comitê gestor, e teriam acesso a um fundo ou fundos de financiamento no valor estimado de cerca de 100 bilhões de reais.

Sobre gestão, a questão mais imediata que se coloca é quanto ao alcance do papel das organizações sociais. O projeto de lei dá a entender que o alcance é muito amplo, podendo significar que as universidades, na prática, terceirizariam sua gestão para as OS, embora o projeto diga que algumas das funções das universidades serão geridas diretamente pelas OS, e outras apoiadas. É possível pensar aqui em dois cenários. O primeiro é que as universidades continuariam gerindo normalmente suas atividades de ensino de graduação e pós-graduação, ficando as organizações sociais na administração da parte de pesquisa, inovação e internacionalização. Diferentemente das atuais fundações de apoio, que se limitam a fazer a gestão administrativa e financeira dos projetos que lhes são submetidos pelos docentes, as organizações sociais teriam a efetiva liderança das atividades de pesquisa e inovação das instituições. Este papel seria mais acentuado no segundo cenário, que parece corresponder mais ao espírito do programa, em que as universidades terceirizariam todas as suas funções para estas organizações sociais, tal como indicado nos artigos 3 e 4 do projeto. Este segundo cenário traz a dúvida sobre qual seria o papel das atuais instâncias de governança das universidades – reitor, vice-reitorias, pró-reitorias, conselhos, chefias de departamentos, coordenadores de programas, etc. – e das organizações sociais.

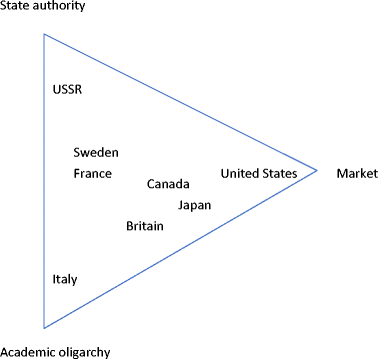

Ao excluir a comunidade acadêmica e científica da gestão das universidades, na hipótese mais extrema de terceirização da gestão, as universidades renunciariam à sua autonomia acadêmica e científica, e com isto suas funções centrais de liderança na produção e transmissão de conhecimentos ficariam grandemente prejudicadas. Se o objetivo do projeto é ir além das funções das fundações de apoio já existentes, faz mais sentido avançar em um projeto de reforma mais profunda das instituições universitárias governamentais, dando-lhes uma personalidade jurídica própria e restabelecendo os princípios constitucionais de autonomia financeira, patrimonial e acadêmica, introduzindo formas de governança modernas e clarificando as regras de relacionamento entre o governo, como financiador principal, e as universidades.

Pesquisa e inovação

Sobre pesquisa e inovação, o documento lembra que no mundo de hoje, da educação universitária de massas e das pesquisas complexas e de alta tecnologia, a união entre ensino e pesquisa é muito mais a exceção do que a regra. A pesquisa tradicional, baseada na leitura e discussão de textos clássicos, como nas humanidades, ou observações da natureza e análises laboratoriais, realizada por estudantes de pós-graduação sob a orientação de seus professores, continua existindo, mas, cada vez mais, a pesquisa de ponta requer grandes investimentos, laboratórios complexos e pesquisadores com formação especializada, enquanto que a educação superior propriamente dita, que envolve milhões de estudantes, tende a ser dada em instituições de ensino nas quais a pesquisa de ponta praticamente não existe.

A pesquisa universitária, nas universidades mais bem-sucedidas, tende a ser uma combinação de temas acadêmicos, de livre escolha de seus professores, e temas mais práticos, feitos geralmente em parceria com instituições públicas e privadas. A distinção entre o que é “pesquisa básica”, “pesquisa aplicada” e “inovação” não é nada clara, sendo dada, sobretudo, pelas fontes de financiamento dos projetos e pelo destino dos resultados das pesquisas, se publicados livremente ou apropriados para fins comerciais ou militares. Tipicamente, grande parte do financiamento dados às pesquisas universitárias no mundo todo vem de fontes públicas, mas uma parte menor dos projetos têm financiamento privado ou são direcionados a objetivos práticos bem definidos. O termo “inovação”, utilizado para se referir à pesquisa que resulta em resultados práticos e mensuráveis, tende a ocorrer sobretudo em empresas que operam nas tecnologias de ponta, internamente ou em parcerias com universidades, e seus resultados ficam protegidos por patentes ou outras regras de sigilo. O desenvolvimento de um sistema nacional avançado de inovação pode se beneficiar da participação mais ativa das universidades, mas depende, sobretudo, do aumento da produtividade e competitividade da economia, como já ocorre no Brasil no setor agropecuário, mas ainda pouco na área industrial e de serviços.

O programa Future-se, ao se concentrar no apoio à pesquisa e à inovação, pode, se bem implementado, trazer recursos adicionais e reorientar parte da pesquisa desenvolvida nestes programas para fins mais práticos e aplicados. É importante lembrar, no entanto, que as razões pelas quais as pesquisas aplicadas se desenvolveram pouco no Brasil não se devem somente ao que ocorre no interior das universidades e das instituições de pesquisa, mas também, ou sobretudo, pela baixa demanda por pesquisa avançada por parte do próprio governo e do sistema produtivo, às voltas com um sistema tributário e uma legislação trabalhista paralisantes, associados a um mercado consumidor em geral pouco exigente.

Internacionalização

Sobre internacionalização, os autores dizem que ela não pode ser vista como um fim em si mesmo, e sim como um mecanismo para enriquecer a qualidade e a relevância do ensino e da pesquisa das universidades. Internacionalizar é, entre outras atitudes, deixar de olhar a composição de quadros acadêmicos e discentes exclusivamente no país, mas considerar o mundo como seu universo de busca e colaboração. Em muitas áreas de pesquisa, a publicação de artigos científicos em revistas de alto padrão e circulação internacional é um bom indicador de qualidade. Em áreas mais aplicadas, como nas engenharias, meio ambiente e ciências sociais aplicadas, pode ser mais importante desenvolver trabalhos relevantes para o contexto nacional e que circulem nos ambientes especializados e em língua portuguesa. A grande maioria das universidades federais, embora não tenham condições de desenvolver atividades de pesquisa e inovação de nível internacional, podem desempenhar papel importante desenvolvendo recursos humanos e estabelecendo parcerias com empresas locais, inclusive pelo compartilhamento de suas infraestruturas laboratoriais – alias já previsto na Emenda Constitucional nº 85 de 2015.

Financiamento

Sobre financiamento, observa-se que projeto prevê a constituição de um fundo formado por recursos de diferentes fontes, inclusive os imóveis das IFES e os resultados de sua comercialização, receitas de projetos de pesquisa, doações e investimentos, que seriam destinados às universidades por mecanismos competitivos. A estimativa do Ministério da Educação é que este consiga atingir o montante de cerca de 100 bilhões de reais, comparado com o orçamento anual das universidades federais de cerca de 60 bilhões, dos quais aproximadamente 90% destinados a salários e aposentadorias. Não há estimativa de qual seria o montante deste recurso que estaria disponível para a aplicação anualmente, mas de qualquer maneira seria muito significativo, dadas as restrições nos recursos de custeio que as universidades vêm sofrendo recentemente.

Uma dúvida importante, a este respeito, é se este Fundo limitaria a capacidade das universidades de levantar e administrar diretamente seus próprios recursos. Hoje, mesmo com as limitações existentes, as universidades, departamentos de pesquisa e mesmo professores competem diretamente por recursos da CAPES, CNPq e outras agências, assim como em outras fontes nacionais e internacionais, recursos estes que são administrados diretamente pelos professores, departamentos e universidades, conforme o caso. Esta liberdade de competir, obter e administrar recursos deve ser aumentada e regulada, e não constrangida por uma situação em que estes recursos viessem a ser administrados por um fundo nacional com regras próprias.

Uma outra dúvida é se a expectativa que tem sido anunciada sobre o montante de recursos que seriam arrecadados pelo Fundo é realista. Em relação aos imóveis, as universidades ocupam muitas vezes imóveis que não são plenamente utilizados, mas, dados os baixos investimentos havidos nas universidades federais nos últimos anos, que não acompanharam a expansão de matrículas, a situação dos imóveis existentes é frequentemente precária, e é improvável que eles possam resultar em um valor aproximado de 50 bilhões de reais, como tem sido dito.

Finalmente, não está claro que a área econômica do governo, que trabalha no sentido de aumentar a arrecadação e reduzir os incentivos fiscais, concorde com uma política generosa de isenções fiscais e investimentos públicos em um fundo desta natureza, a não ser que seja em troca de cortes substanciais nos orçamentos regulares das universidades, o que significaria, para as instituições, trocar recursos estáveis por recursos instáveis e imprevisíveis.

Conclusões

Na conclusão, observa-se que o programa é um encaminhamento potencialmente interessante, mas que precisa ser mais amadurecido. É importante aumentar a capacidade de gestão administrativa e financeira das universidades e do próprio Ministério da Educação, fortalecer a qualidade e a relevância da pesquisa e estimular a inovação e a internacionalização. Mas, invés de criar uma estrutura paralela de organizações sociais, deve ser possível criar uma legislação própria para as universidades, instituindo contratos de gestão e sistemas de avaliação que tomem em conta os projetos institucionais de cada universidade. A curto prazo, consolidar e aperfeiçoar as atuais fundações de apoio às universidades federais seria uma solução ao nosso ver bem mais simples, que não retiraria a autonomia universitária e cumpriria os propósitos da flexibilidade administrativa. O governo poderia transferir imóveis para as fundações para criar os fundos de investimentos sem maiores problemas, ou pelo menos não maiores do que passá-los para uma organização social ou para um Fundo Nacional.

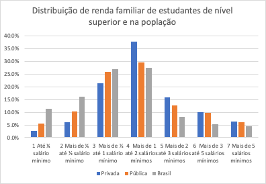

Mais amplamente, embora seja uma questão controversa, é importante reabrir a questão da gratuidade inclusive para estudantes brasileiros. O sistema de crédito educativo associado à renda futura, adotado nas universidades públicas da Austrália e adotado por vários outros países, e que está sendo implementado no Fundo de Investimento Estudantil para o setor privado (FIES), poderia eventualmente ser utilizado também no setor público, fazendo com que todos os estudantes sejam admitidos por mérito, independentemente de recursos, ficando no entanto responsáveis por ressarcir seus custos, em todo ou parte, como proporção de sua renda futura a partir de um determinado nível de renda.

Finalmente, embora o sistema federal seja prioritário para o Ministério da Educação, e os temas da pesquisa, inovação e internacionalização sejam relevantes, o MEC é também responsável pela qualidade do ensino não só em suas instituições como também de todo o sistema comunitário e privado, que atende hoje a 75% da matrícula, além das redes estaduais, com destaque para as universidades paulistas que estão entre as principais instituições de pesquisa do país. A modernização da educação superior brasileira, de seus mecanismos de apoio, de controle de qualidade e financiamento, não pode se limitar ao sistema federal e às poucas universidades que poderiam se beneficiar do atual programa, mas devem ter em vista todo o conjunto.