Carlos Eduardo Bielschowsky, Presidente da Fundação CECIERJ

Carlos Eduardo Bielschowsky, Presidente da Fundação CECIERJ

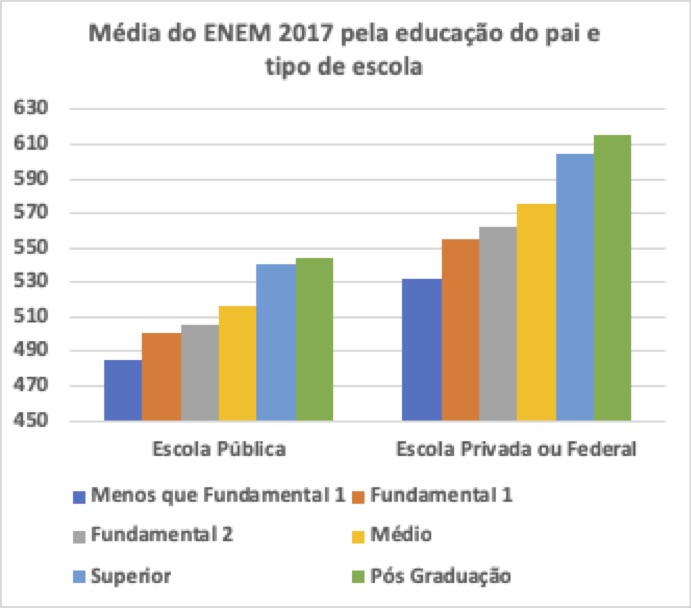

A Educação à Distância vem permitindo o acesso ao ensino superior de pessoas que não conseguem estudar em cursos presenciais porque moram em municípios menores onde não existe oferta de ensino superior ou porque, mesmo morando em grandes centros, por diversas razões não se adequam ao ensino presencial. Além disso, contribui para o desenvolvimento de novas práticas docentes, não apenas pela utilização de processos de ensino e aprendizagem com recursos digitais, mas principalmente por necessitar de forma visceral de uma aprendizagem ativa.

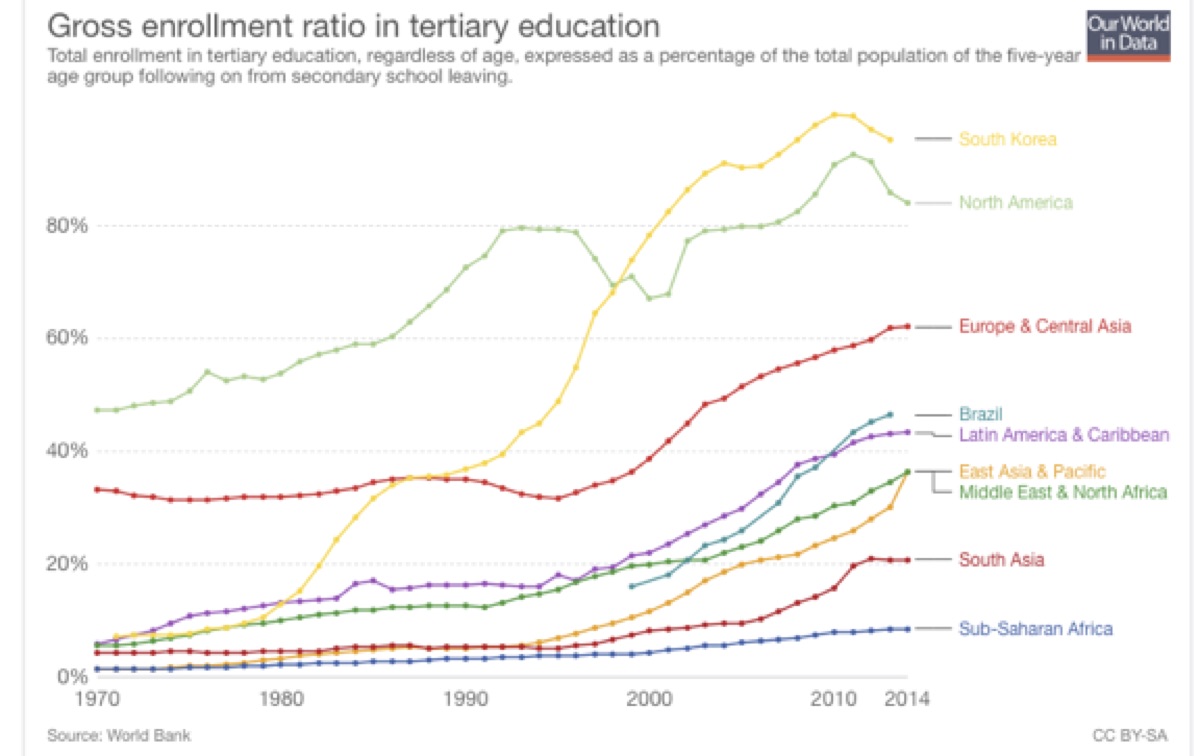

Há muitas décadas que a educação à distância vem sendo praticada em grande escala no exterior, aparentemente com a mesma qualidade dos cursos presenciais. No Brasil, a oferta deste tipo de ensino na graduação é relativamente recente, tendo iniciado em 1997 com o curso de pedagogia para professores em exercício pela Universidade Federal do Mato Grosso, seguida por outras iniciativas semelhantes. Em 2002 ocorreu o primeiro vestibular aberto nesta modalidade para o curso de Matemática da Universidade Federal Fluminense, no contexto do consórcio Cederj (Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro), e desde então a oferta Nacional evoluiu rapidamente, alcançando em 2016 a cerca de 1,5 milhão de alunos

Atualmente, quase todas as Instituições de Ensino Superior públicas Federais e Estaduais estão oferecendo educação à distância, financiadas pelo programa Universidade Aberta do Brasil da Capes/MEC, e também por parte das instituições privadas, contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior.

A educação à distância tem uma metodologia de oferta distinta daquela dos cursos presenciais, mas deve contemplar o mesmo conteúdo, conduzir às mesmas habilidades e competências e oferecer adequado apoio ao estudante. Neste sentido, deve conduzir a resultados equivalentes ao do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) dos cursos presenciais.

A julgar pelos resultados do Enade, também aqui no Brasil a qualidade dos cursos à distância e presenciais podem ser equivalentes, conforme mostramos em artigo recente (Bielschowsky, 2018). Este é, por exemplo, o caso dos alunos de educação à distância das Universidades públicas que compõe o Consórcio Cederj (UENF, UERJ, UFF, UNIRIO, UFRJ, UFRRJ e CEFET).

Algumas poucas Instituições fogem a esta regra, e seus alunos de educação à distância têm desempenho pior do que os dos cursos regulares. Este é o caso, infelizmente, de cinco Instituições que têm um grande número de alunos nesta modalidade: elas tinham 870 mil alunos em 2016, representando 58% de todas as matriculas de educação à distância no país (Bielschowsky, 2018).

Por exemplo, os cursos de Serviço Social à distância destas cinco Instituições tinham, em 2016, um total de 76.611 alunos matriculados, 46% de todos os alunos nestes cursos no país naquele ano em todas as modalidades. A média no Enade dos alunos de Serviço Social em educação à distância destas cinco Instituições foi de apenas 1,3, enquanto que a média dos alunos das mesmas instituições em seus cursos presenciais foi de 2,58, o que mostra que elas estão adotando um tratamento diferente entre a oferta de educação à distância e a oferta presencial. Só a Universidade do Norte do Paraná possuía em 2016 35 mil alunos em educação à distância, com conceito Enade de 1,29.

Isto significa que, apesar de a grande maioria das instituições apresentarem um desempenho no Enade equivalente entre seus cursos presenciais e à distância, a atual concentração de matrículas em poucas instituições com baixo desempenho faz com que a maioria dos alunos de educação à distância do país apresentem baixo desempenho no Enade. Em outros termos, lamentavelmente, essa metodologia, que vem contribuindo para o desenvolvimento do país, está novamente em risco.

Esta não é a primeira vez que a educação à distância no Brasil corre risco de colapso pela má qualidade. Em 2007 passamos por situação semelhante. Para enfrentar esta situação, o MEC colocou várias instituições em regime de supervisão, selecionadas por terem um grande número de alunos ou serem alvo de denúncias. Utilizamos nesta supervisão um conjunto de indicadores e também vistorias “in loco” na sede e em seus polos, contando para tal com a ajuda de cerca de 400 professores com atuação em educação à distância em instituições públicas e privadas. De propósito, deixamos para estes colegas uma boa margem de interpretação crítica e criativa do processo, o que ajudou a desburocratizá-lo.

A partir destes elementos, elencamos para cada instituição um conjunto de fragilidades que eram discutidas com a equipe dirigente, confluindo para um termo de saneamento com medidas concretas a serem executadas no prazo de um ano. Tendo a instituições sucesso na implementação destas medidas, o processo de supervisão era encerrado; caso contrário, era encaminhada ao Conselho Nacional de Educação proposta de encerramento das atividades de educação à distância daquela instituição.

As principais fragilidades encontradas à época foram:

- i. Desconexão entre a instituição e os alunos; muitas vezes os polos que cuidavam dos alunos eram meras franquias.

- ii. Cursos de graduação que não tinham conteúdo mínimo para ser considerados como tal. Os materiais didáticos e as avaliações contemplavam conteúdos muito superficiais, chegando ao cúmulo de casos onde toda a matéria de uma disciplina estava contida em um impresso de apenas 20 páginas em espaço duplo, sem quaisquer outros materiais digitais adicionais, e quase nada cobrado do aluno nas provas.

- iii. Falta de apoio mínimo ao estudante, sem tutorias presenciais nos polos ou tutoria à distância no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

- iv. Polos de apoio presencial totalmente inadequados, alguns restritos a apenas uma sala.

Este processo conduziu ao fechamento de cerca de 3.800 polos de apoio presencial e ao cancelamento da autorização de oferta de educação à distância de várias instituições.

A partir de 2011 o processo de supervisão foi descontinuado pelo MEC e, para complicar esta situação, as regras de regulação da educação à distância foram parcialmente relaxadas em 2017, permitindo, por exemplo, a criação de polos pela maioria das instituições sem credenciamento e vistoria prévia. Aparentemente, com a ausência de supervisão e o relaxamento das regras de regulação, algumas instituições estão de novo na trajetória de uma oferta desqualificada.

O fato de que estamos pela segunda vez diante de um quadro de crise na oferta de educação à distância mostra claramente que os mecanismos de regulação não estão funcionando adequadamente para a educação à distância. Cabe perguntar o que vai mal nesta história. Seguem algumas hipóteses:

i. As instituições que buscam o lucro a todo custo (uma minoria, mas com muitos alunos), são muito eficientes nesta maximização do lucro e, para tal, cumprem no limite mínimo e de forma criativa a regulação vigente. Em outros termos, muitas vezes um mínimo bom senso e ética educacional não fazem parte de sua lógica de funcionamento.

ii. Precisamos avaliar de forma distinta a oferta presencial e à distância. Um conjunto significativo de profissionais da educação, responsáveis em diferentes momentos pela regulação do sistema, procuraram colocar a avaliação das duas modalidades no formato mais parecido possível, tanto em termos das regras gerais de regulação como na construção dos instrumentos de avaliação utilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). O argumento é que não deveríamos criar barreiras e distinções entre as duas modalidades, que elas se fundirão em um futuro próximo, raciocínio convincente em termos conceituais. Mas a oferta de educação à distância e presencial são diferentes, e a utilização de mecanismos semelhantes em sua avaliação abre brechas para a precarização da oferta de educação à distância de algumas instituições.

Por exemplo, os conteúdos dos cursos de educação à distância devem ser equivalentes aos dos cursos presenciais, e verificamos na supervisão realizada entre 2007 e 2010 uma grande precarização nos conteúdos oferecidos e cobrados dos alunos em algumas instituições. Esta questão, característica da educação à distância, precisa ter destaque nos instrumentos de avaliação para credenciamento e recredenciamento destes cursos.

iii. Questionários de avaliação com indicadores (como os instrumentos utilizados pelo INEP) por melhor que sejam, não permitem uma avaliação qualitativa da oferta. E, de uma maneira geral, os avaliadores são “generosos”.

iii. O Índice Geral de Cursos (IGC) e o Conceito Provisório de Cursos (CPC) utilizados pelo INEP, no formato atual, parecem bastante inadequados para a avaliação da educação à distância, já que o ENADE, que é o indicador de qualidade, só entra com 20% do peso em seu cálculo. Dois outros indicadores, o da Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (NIDD) e a titulação do corpo docente, têm um peso de 60%, não são adequados para a educação à distância.

O problema com o CPC pode ser visto com clareza no caso já mencionado do curso de serviço social da UNOPAR, com 35 mil alunos em cursos de educação à distância. Apesar de ter um ENADE somente 1,29, este curso teve um CPC de 2,50, resultante em parte de uma boa pontuação na dimensão corpo docente, uma vez que todos seus 21 professores tinham Mestrado ou Doutorado e trabalhavam em regime de tempo integral, obtendo 4,3 em 5 pontos nesta dimensão. Sim, é isto mesmo, apenas 21 docentes para 35 mil alunos! Como pode um curso com uma relação de 1.677 alunos por professor receber uma nota favorável no quesito corpo docente? Parece óbvio que, no caso de educação à distância, ou utilizamos apenas o Enade, ou modificamos o CPC, por exemplo, incluindo na dimensão corpo docente também a qualificação dos tutores e a relação professor/aluno e tutor/aluno

Se o CPC é inadequado para avaliar a educação à distância, pior é o Conceito Geral de Curso, que leva em conta o CPC e também duas outras dimensões, a média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela Capes na última avaliação trienal disponível e a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu.

A conclusão é que o CPC ou o CGC, ao contrário do Enade, não são apropriados como instrumento de avaliação de uma oferta desqualificada realizada em grande escala. O que fazer diante desta nova ameaça de baixa qualidade nos cursos oferecidos na metodologia de educação à distância?

Sugerimos, em primeiro lugar, não permitir novas matrículas para aqueles cursos cujos alunos tenham obtido no último Enade um conceito contínuo inferior a 1,95, o que representa conceitos discretos 1 ou 2.

Em segundo lugar, precisamos encontrar novos caminhos para a regulação da educação à distância e, para tal, entender melhor o que está acontecendo. Um caminho para isto seria retomar o processo de supervisão de instituições com cursos cujos alunos de educação à distância apresentam baixo desempenho no Enade, que mede diretamente a qualidade dos cursos, deixando de lado o Conceito Preliminar de Curso que, como vimos, não é adequado para isto.

Concluímos reiterando nossa convicção que a educação à distância traz uma importante contribuição, viabilizando um maior acesso ao ensino superior, e que pode ser realizada com a mesma qualidade do ensino presencial. Este importante instrumento apresenta, entretanto, uma modalidade que merece atenção especial: suas características técnicas permitem o aumento de vagas muito mais rapidamente que o ensino presencial. Esta velocidade na criação de novas vagas tem como aspecto positivo permitir que se vença de forma ágil o déficit no número de vagas de ensino superior no país. Mas também permite criar situações de baixa qualidade na oferta, como a que passamos agora, onde um pequeno conjunto de instituições com baixo desempenho detém a maioria das matrículas de educação à distância no país.

Por conta disto, esta área requer uma atenção especial do Ministério da Educação (Seres e Inep) e do Conselho Nacional de Educação.

Carlos Eduardo Bielschowsky, Presidente da Fundação CECIERJ

Carlos Eduardo Bielschowsky, Presidente da Fundação CECIERJ