Simon Schwartzman e João Batista Araujo e Oliveira

(Publicado em Valor Econômico – Opinião, 30/06/2021)

O Brasil precisa, certamente, de políticas públicas que melhorem a qualidade da educação, reduzam as grandes desigualdades de oportunidade de estudar entre pessoas de diferentes condições sociais e regiões, e façam com que os recursos disponíveis, e os que possam ser acrescentados ao setor, sejam usados com a máxima eficiência possível. A questão é como fazer isto. Existe a ideia generalizada, e equivocada, de que o principal instrumento para isto é o planejamento da educação, listando objetivos a serem alcançados e fixando-os em lei. O Plano Nacional de Educação, aprovado por unanimidade no Congresso Nacional em 2014, tinha dez diretrizes e vinte grandes metas, divididas em 244 estratégias específicas. Como somos uma federação, o plano se desdobrou em 27 planos estaduais e 5.570 planos municipais, sem falar nos “projetos político–pedagógicos” que cada uma das centenas de milhares de escolas ficou na obrigação de fazer. O resultado foi praticamente nulo. A mudança mais importante nos últimos anos foi uma melhoria modesta no desempenho dos estudantes nas séries iniciais, mas não há como atribuir este resultado ao plano ou planos. Apenas no Ceará se observa uma melhoria consistente, por razões que têm a ver com políticas consistentes e de longo prazo implantadas pelas lideranças locais. No restante do país as melhorias são pontuais e instáveis, tanto em escolas quanto em redes de ensino.

Existem muitas razões pelas quais esse plano, como os anteriores, não funcionou. Não foi por acidente, nem pelas mudanças ocorridas no ambiente político e econômico do país, de resto inevitáveis em um período de 10 anos. A principal razão é que que políticas públicas complexas precisam ser implementadas de forma contínua e incremental, por ajustes contínuos, e não por planos detalhados fixados de antemão (Lindblom, 2018). Mas existe a ideia, reiterada em documento recente do movimento Todos pela Educação, que o que faltou foi um Sistema Nacional de Educação (SNE), que precisaria ser urgentemente transformado em lei. Segundo este documento, os planos decenais são “a principal ferramenta de planejamento dos sistemas de ensino”, e caberia ao Sistema Nacional de Educação promover “a efetiva articulação entre os Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação”, o que permitiria, finalmente “a materialização do planejamento de longo prazo das políticas educacionais no País”. (Todos pela Educação, 2021) Chama a atenção o fato de que o documento simplesmente ignora o fracasso dos planejamentos até aqui.

O termo “sistema” costuma ser utilizado de muitas maneiras diferentes, e por isto mesmo não pode ser empregado sem se dizer exatamente do que se trata. Na sua forma mais simples, um sistema é um conjunto de partes relacionadas. A federação brasileira é um sistema, porque combina o governo federal, estados e municípios. Um conjunto de leis, como a Consolidação das Leis do Trabalho, é um sistema de regras que estabelecem direitos, deveres, etc. Na sua forma mais complexa, um sistema é um conjunto de partes interconectadas por mecanismos ou processos que garantem sua permanência através do tempo e o diferenciam do meio externo. Existe um esforço de estabelecer uma “teoria geral de sistemas” fazendo uso de conceitos como homeostase, retroalimentação, input-output, adaptação, etc., que podem ser efetivamente utilizados na construção de sistemas mecânicos, eletrônicos e no estudo de sistemas biológicos ou ambientais. Um automóvel é um sistema mecânico, um programa de computador é um sistema eletrônico, um ser vivo é um sistema orgânico. É possível falar em “sistemas econômicos”, que descrevem os mecanismos de produção, alocação de recursos e distribuição de bens e serviços em determinado território, com seus diferentes mecanismos de regulação e instituições. Mas as sociedades são sistemas abertos, e por isto, quando usada para a implementação de políticas públicas, a linguagem de sistemas é sobretudo uma abordagem, uma perspectiva para entender dinâmicas complexas, e não uma teoria ou uma técnica propriamente ditas.

A perspectiva de sistemas tem sido defendida como uma alternativa mais adequada para a implementação de políticas complexas (“wicked problems”) do que abordagens mais tradicionais como os modelos lineares (em que uma agência central identifica as melhores práticas e trata de implementá-las) e os modelos cooperativos (em que se estabelecem fortes pactos de colaboração entre diferentes setores tanto na criação de conhecimentos como em sua implementação). Na perspectiva de sistemas, há um esforço para identificar e tomar em consideração interesses, valores e orientações divergentes, e as relações do sistema com o ambiente político, econômico e institucional mais amplo. Não existem regras fixas de como fazer isto, mas alguns instrumentos que são geralmente utilizados, como o fortalecimento do papel das lideranças, a criação de redes de organizações que compartem objetivos convergentes e cujas lideranças estejam dispostas a colaborar, e formas de comunicação que não sejam unilaterais mas tomem em conta a pluralidade de interesses e orientações dos diferentes participantes. Estes sistemas de implementação de políticas não são criados e muito menos fixados por leis, mas desenvolvidos na prática por lideranças institucionais que precisam avaliar, tomar decisões e fazer ajustes ao longo do caminho, e não, simplesmente, executar o que consta de uma lista fixa de metas (Best & Holmes, 2010; Haynes, Garvey, Davidson, & Milat, 2020; Head, 2019).

A proposta do SNE preconizada pelo Todos Pela Educação, pretende, ao mesmo tempo, resolver alguns problemas formais de coordenação e divisão do trabalho entre os diversos níveis da Federação e implantar mecanismos de colaboração. Mas a colaboração não pode ser estabelecida por lei, pois depende do exercício efetivo de lideranças capazes promovê-la.

Quais problemas formais de coordenação e divisão do trabalho em educação precisam ser estabelecidos por lei no Brasil? Já existe uma regra segundo a qual cabe ao governo federal, prioritariamente, a educação superior, aos governos estaduais o ensino médio, e aos municípios a educação fundamental e pré-escolar. A situação atual, em que muitas vezes estados e municípios mantêm redes escolares paralelas nas mesmas localidades, é disfuncional, e deveria ser evitada, mas a simples aprovação de uma lei proibindo esta superposição poderia criar mais problemas do que benefícios, desmontando redes existentes sem a garantia de que seriam substituídas por um conjunto melhor. O governo federal tem responsabilidades gerais de coordenação, desenvolvendo sistemas de informação e de avaliação, estabelecendo padrões de qualidade, e de financiamento complementar.. Mas programas específicos como os de financiamento centralizado da formação de professores, merenda, transporte escolar e produção de livros didáticos deveriam ser reavaliados, em vista os riscos e ineficiências associadas à operação centralizada. Estados e municípios também têm muitas destas atribuições, mas a capacidade de implementação varia muito de lugar para lugar. Intervenções ou interferências do governo federal, se necessárias, possivelmente seriam mais eficazes se calibradas e ajustadas a problemas específicos ou à condição de alguns estados, e dificilmente o governo federal disporá de capacidade e meios para atender municípios de maneira específica.

Isto significa que não é possível nem desejável estabelecer, por lei, uma divisão rígida de funções e atribuições entre governo federal, estados e municípios, e sim orientações gerais, partindo do princípio que é sempre melhor fortalecer a autonomia local, e não o poder central, a não ser de forma subsidiária e quando indispensável. Na verdade, estas leis já existem – até mais do que o que seria desejável ou necessário. Não há nada que o governo federal, estados ou municípios devam fazer para revolucionar a educação que não consigam por falta de leis ou normas.

O Brasil tem uma tradição perversa de legislações excessivas que, no caso da educação, se multiplicam em uma infinidade de decretos, pareceres, regulamentos e orientações normativas que se sucedem e que deveriam ser reduzidas ao mínimo, pois seu único efeito é sobrecarregar de trabalho as escolas e secretarias de educação. As escolas precisam de regras básicas para operar. A sociedade e as famílias precisam de instrumentos claros para fazer valer os seus direitos. A operação das escolas privadas – isoladas ou pertencentes a redes de ensino – deixa claro que elas podem funcionar sem necessidade de tutela adicional.

A cooperação entre governos estaduais e municipais para a implementação de políticas de melhoria da qualidade na educação básica é desejável e pode dar bons resultados, como no caso muitas vezes citado do Estado do Ceará. Mas esta cooperação, para existir, não depende de legislação, e sim de lideranças motivadas e em condições de tomar iniciativa, que tem sido raras (Segatto & Abrucio, 2016). O sistema proposto pelo Todos pela Educação tem como ideia central a noção de que a única maneira de implementar políticas públicas complexas é através de conselhos ou órgãos deliberativos em todas as instâncias, capazes de estabelecer pactos de cooperação que garantam os direitos e os interesses de todas as partes. As palavras “pactuação” e “pacto”, que aparecem no texto no texto mais de cem vezes.

Esta ideia tem origem em um conceito idealizado de gestão democrática, ou democracia participativa, desenvolvido em contraposição ao modelo mais tradicional de democracia representativa, que foi fortemente promovido pelos governos do Partido dos Trabalhadores, sobretudo nas áreas de educação e saúde. Foi uma experiência controversa que não teve continuidade e ainda precisaria ser mais bem analisada (Rhodes‐Purdy, 2017). O interesse por estas formas de deliberação e pactuação local se explica, certamente, pelos conhecidos problemas da democracia representativa brasileira, tanto no funcionamento do legislativo quanto do poder executivo, nos diferentes níveis de governo. Mas, ao lado do evidente benefício de ter a presença e a participação ativa de membros dos diversos setores envolvidos nas tomadas de decisão, que pode ser realizada de diferentes maneiras, o risco quase certo é a captura destes conselhos e fóruns por grupos mais organizados, fazendo com que os interesses corporativos pactuados acabem prevalecendo sobre o interesse geral, e a grande dificuldade de introduzir inovações disruptivas capazes de alterar as rotinas estabelecidas. Paradoxalmente, ao lado da ênfase na gestão participativa, existe também a tendência a congelar em lei, e se possível na Constituição, todos os direitos e interesses dos diferentes participantes, para evitar que eles deixem de ser executados pelos governantes do momento. A grande experiência de deliberação participativa e pactuação na educação brasileira foi a elaboração do Plano Nacional de Educação de 2014, que se transformou em uma agregação das demandas de todos os participantes, todas fixadas em lei, sem que trouxessem benefícios para a educação do país. O mesmo se pode dizer da experiência mais recente da Base Nacional Curricular Comum, também desenvolvida, supostamente, por mecanismo participativo, que levou a um documento prolixo e quase ininteligível de 600 páginas.

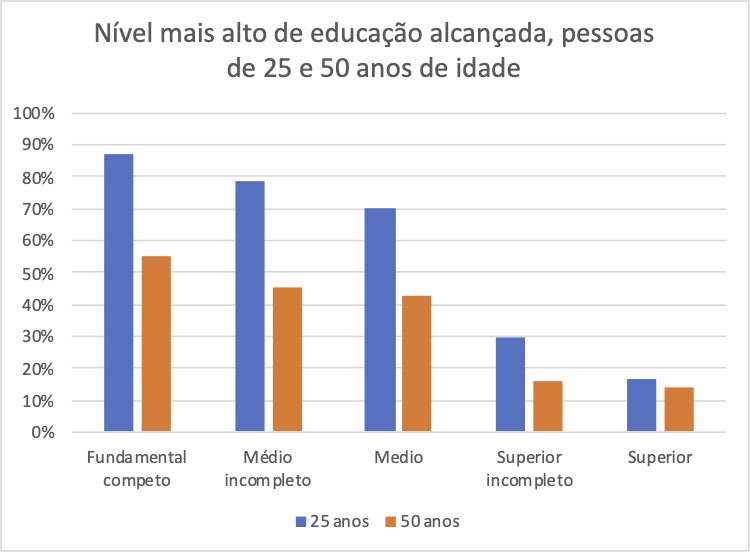

Medida por parâmetros internacionais como a avaliação do PISA, a qualidade da educação brasileira é muito baixa, mas pesquisas de opinião mostram que a população não tem esta percepção. Em uma pesquisa IBOPE Inteligência de 2008, 41% dos entrevistados classificaram a educação pública brasileira como ótima ou boa, 35% como regular, e só 9% diziam que o principal problema era a qualidade IBOPE Inteligência, 2008). Mais recentemente, uma pesquisa CNI-IPOPE de abril de 2019 mostrou que “51% dos brasileiros aprovam as ações do governo em relação à educação”. Além dos problemas de qualidade da educação básica, existem graves problemas na forma em que o ensino superior é financiado, organizado e avaliado; no ensino médio, cuja reforma mais recente ainda não foi implementada; no ensino profissional de nível médio e superior, que não consegue se desenvolver; e sobretudo na falta de estratégias para atrair pessoas de talento e qualificar os professores para o magistério. No mundo inteiro, os sistemas educacionais se transformam continuamente, diante do impacto das novas tecnologias de informação e comunicação, das transformações do mercado de trabalho, das mudanças demográficas e dos novos conhecimentos produzidos por pesquisas sobre os processos educativos, e por isto mesmo não podem ser congelados em leis imutáveis. Para sair do atual patamar de mediocridade, a educação brasileira precisa de lideranças que estejam em dia com estes desenvolvimentos, tenham legitimidade para introduzir as modificações que sejam necessárias, e que não estejam tolhidas pelo emaranhado normativo que hoje emperra as iniciativas, sobretudo no setor público.

O ideal seria que esta liderança fosse exercida pelo governo federal, mas as experiências das últimas décadas não permitem nutrir muitas esperanças. Algumas agências federais, como o INEP e a CAPES, em alguns períodos e em determinadas áreas, conseguiram exercer um papel significativo de liderança e inovação, mas mesmo estas sofrem com o duplo problema da instabilidade política da administração central e da rigidez burocrática do serviço público. Por outro lado, existem muitas iniciativas locais, públicas e privadas, que acabam se perdendo pelo peso excessivo da máquina federal. Mal comparando, a federação brasileira é muito mais próxima dos Estados Unidos, em que vitalidade do sistema educacional se dá sobretudo nos Estados e no setor privado, do que de países centralizados como a França, em que o governo central exerce um papel mais forte, focado em poucas questões de natureza mais estratégica.

O atual marco federativo não impede um município ou rede estadual de ensino de promover uma revolução na educação. A contribuição do governo federal seria mais eficaz se limitada a questões que efetivamente poderiam ser mais bem exercidas por esse nível de governo – como a questão de currículos, avaliação e correção de inequidades via financiamento. Para além disso, o governo federal poderia contribuir reduzindo o cipoal regulamentar e, eventualmente, estimulando inovações de eficácia comprovada mediante certames competitivos. Há muitos instrumentos mais eficazes para melhorar a educação do que criando um “Sistema Nacional”.