Participei ontem, 9 de abril, do encontro semanal do OsteRio, organizado por iniciativa do IETS, desta vez sobre os desafios da educação no Rio de Janeiro. A estrela da noite foi Claudia Costin, Secretária de Educação do Município, que vem fazendo um trabalho extraordinário. Coube a mim dar o contexto e levantar algumas questões iniciais.

As boas notícias: começando pela cidade, e mais recentemente no Estado como um todo, a educação se despolitiza, existem indicadores de qualidade que são acompanhados, existem programas para lidar com problemas específicos como analfabetismo funcional e escolas em áreas de risco, programas de incentivo ao desempenho, etc. Existem também experiências pedagógicas inovadoras, como o ginásio carioca, a educopédia, e o esforço de trazer para a educação a contribuição da sociedade civil em suas diferentes formas. Existe também uma preocupação crescente em ampliar e melhorar a qualidade da educação infantil.

No entanto, ainda existem muitos problemas a resolver. Alguns dados para entender o quadro: Em 2010 havia 810 mil estudantes no ensino fundamental no Rio de Janeiro, 541 mil na rede municipal e 235 mil em escolas privadas. Havia também 255 mil estudantes de ensino médio, dos quais 193 mil na rede estadual e nenhum na rede municipal. Isto significa que, por melhor que seja, a secretaria municipal só lida com uma parte da população estudantil. Mas são mais de 500 mil estudantes em mais de mil escolas, a maior rede municipal do país.

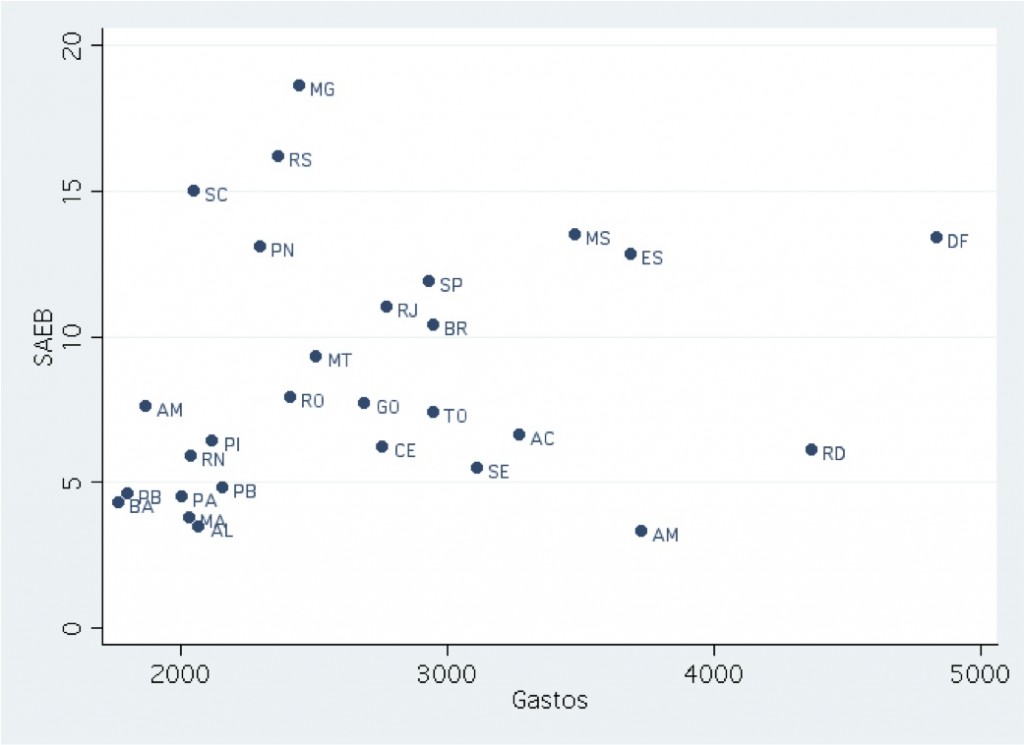

As taxas de conclusão do ensino fundamental (16 anos) e médio (19) para o estado são de 65.5% e 54.1% respectivamente. Isto significa que quase metade dos jovens conclui tardiamente ou não conclui o ensino fundamental e médio. Os níveis de desempenho medidos pela Prova Brasil continuam muito ruins. Pela avaliação do Todos Pela Educação, que se utiliza de dados da Prova Brasil de 2009, na quarta série/ 5 ano, só 35% dos alunos têm desempenho satisfatório em português, e só 31% em matemática. Na 8a série/ 9 ano, 25 e 11%; ao final do nível médio, 18% e 5%. De lá para cá, existem melhoras na 4a série / 5 ano, mas não depois disto.

A pergunta que se coloca é se as iniciativas hora em curso vão permitir que esta situação possa melhorar de maneira muito significativa nos próximos anos. As projeções estatísticas que muitas vezes se utilizam parecem sugerir que as coisas irão melhorando sempre, mas o que se vê é que, mesmo quando existe alguma melhora nos primeiros anos, estes resultados se desfazem ao longo do tempo, como mostram os dados desastrosos da avaliação do final do ensino médio. Este é o “teto de vidro” que precisa ser rompido com políticas muito mais amplas e profundas do que as que vêm sendo implementadas.

Alguns pontos para considerar:

– O peso do fator escola vs o peso das condições sociais dos estudantes. Existe clara evidencia, em todo o mundo, de que o papel da escola é limitado quando comparado com o papel do ambiente familiar e das condições sociais dos estudantes nos resultados da aprendizagem. Mas se sabe também que boas escolas podem compensar, até certo ponto, estas limitações. Uma consequência deste fato é que não se pode esperar que todos os estudantes sigam o mesmo programa de estudos, deve haver atendimento especial e programas diferenciados para estudantes que chegam com mais dificuldades e limitações. Ao mesmo tempo, a escola não pode separar e discriminar os estudantes em função de suas condições sociais.

– A Educação infantil. O impacto das condições sociais e familiares se dá sobretudo nos primeiros anos, e isto tem justificado a expansão da educação infantil e pré-escolar. No entanto, sabe-se que, sobretudo nos primeiros anos, nada substitui o relacionamento afetivo dos filhos com os pais, que as creches e pré-escolas precisam ter qualidade para terem o efeito pedagógico adequado, e que, mesmo nos melhores casos, os efeitos benéficos da pré-escola podem se diluir se a qualidade da educação subsequente não é boa. A dúvida que se coloca é na expansão acelerada da educação infantil, sem cuidar de sua qualidade, não esta trazendo mais problemas do que benefícios, ao criar problemas de institucionalização precoce e retirar recursos da educação fundamental.

– Os problemas de atraso e abandono escolar tem sido tratados com os programas de aceleração da aprendizagem e com a chamada “EJA”, a educação de jovens e adultos. Os programas de aceleração, ao dar um apoio adicional a estudantes atrasados, são valiosos; existem muito mais dúvidas sobre o EJA, que em muitos casos não passam de um mecanismo abreviado para as pessoas obterem um certificado escolar sem aprenderem de fato os conteúdos esperados.

– Sobretudo a partir do final do ensino fundamental, aos 13-14 anos, já se coloca a necessidade de se oferecer aos estudantes um leque de opções que lhes permita avançar nas áreas e temas aonde têm mais interesse e condições de seguir estudando. Uma parte importante destas opções seria a da formação profissional. Não se trata somente de dar flexibilidade aos cursos, como recente parecer do Conselho Nacional de Educação propõe, mas de criar possibilidades reais de caminhos alternativos. Isto implica mexer com os currículos, com a legislação, e, no caso do ensino profissional, em parcerias efetivas entre o sistema educativo e o setor produtivo, proporcionando estágios e criando sistemas organizados de aprendizagem. Existem experiências isoladas em relação a isto, mas ainda estamos longe de um sistema robusto de formação profissional que ofereça alternativas verdadeiras para os estudantes.

– Existem problemas sérios de currículo que precisariam ser enfrentados. A ênfase crescente em língua e matemática é correta e a precisa ser aprofundada; por outro lado, faltam temas importantes como economia e direito, e sobram outros de relevância duvidosa, sobretudo quando mal ensinados.

– Avançamos muito pouco na questão da formação de professores e criação de uma profissão docente de qualidade. Do lado das redes escolares, isto tem a ver com criar carreiras aonde se incentiva o mérito e a dedicação; mas tem a ver também com a criação de pontes mais efetivas entre as redes de ensino e o sistema de formação de professores nas universidades. A evidencia internacional em relação a isto é clara, nenhum sistema escolar é melhor do que a qualidade de seus professores, e esta é uma prioridade clara, que precisa ser tratada.

O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de 8 de fevereiro, publica o artigo abaixo, assinado por João Batista Araujo e Oliveira, Claudio de Moura Castro e por mim:

O jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de 8 de fevereiro, publica o artigo abaixo, assinado por João Batista Araujo e Oliveira, Claudio de Moura Castro e por mim: