O Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ, o programa de pós-graduação em ciência política e sociologia da Universidade Cândido Mendes, do qual fui professor entre 1969 e 1988, passa por uma grave crise financeira, e está ameaçado de fechar. O IUPERJ precisa encontrar uma saída, não tanto pelo seu passado, mas sobretudo pelo que é hoje e pode vir a ser no futuro. Este depoimento pretende ajudar a entender como se chegou a esta situação e comentar sobre diferentes caminhos que poderiam ser seguidos. Espero que seja uma contribuição.

O Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ, o programa de pós-graduação em ciência política e sociologia da Universidade Cândido Mendes, do qual fui professor entre 1969 e 1988, passa por uma grave crise financeira, e está ameaçado de fechar. O IUPERJ precisa encontrar uma saída, não tanto pelo seu passado, mas sobretudo pelo que é hoje e pode vir a ser no futuro. Este depoimento pretende ajudar a entender como se chegou a esta situação e comentar sobre diferentes caminhos que poderiam ser seguidos. Espero que seja uma contribuição.

Passado e Futuro do IUPERJ – uma visão pessoal

Simon Schwartzman

Entrei no IUPERJ no início de 1969, fugindo do clima de perseguição que, após o AI-5, ameaçava o Departamento de Ciências Políticas da UFMG, ao qual eu deveria me juntar depois de meus estudos de doutorado nos Estados Unidos. O DCP e o IUPERJ faziam parte, naqueles anos, do esforço de criação de uma ciência social renovada no país, que pudesse avançar em relação à tradição francesa que predominava na USP, e que contribuísse também para manter acesa a vela do trabalho intelectual livre e independente naqueles anos difíceis de ditadura militar. O Instituto se sustentava graças ao apoio da Fundação Ford, naqueles anos envolvida no desenvolvimento das ciências sociais e no apoio a intelectuais perseguidos pelas ditaduras da região; e graças ao guarda-chuva institucional proporcionado por Cândido Mendes de Almeida, que, talvez pela proximidade de sua família com Igreja Católica, conseguia manter um espaço de autonomia e liberdade em suas faculdades. O IUPERJ não foi muito distinto, neste aspecto, do CEBRAP, formado pelos sociólogos paulistas expulsos da USP, que também se constituíram como instituto de pesquisa independente e de direito privado.

O grupo inicial do IUPERJ – Amaury de Souza, Carlos Estevão Martins, César Guimarães, Wanderley Guilherme dos Santos – havia de uma forma ou de outra trabalhado no antigo Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB, com Hélio Jaguaribe, Álvaro Vieira Pinto, Alberto Guerreiro Ramos, Roland Corbusier, Cândido Mendes de Almeida e Júlio Barbosa, e, fora Amaury de Souza, que era mineiro, haviam pertencido à antiga Faculdade de Filosofia da Universidade do Rio de Janeiro. A estes se juntaram depois outros mineiros, oriundos do grupo criado por Júlio Barbosa no curso de Sociologia e Política da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais – Bolívar Lamounier, Edmundo Campos, José Murilo de Carvalho, além de mim. Quase todos, de alguma forma, haviam participado do movimento estudantil dos anos 60. Nos anos seguintes o grupo foi ampliado por ex-alunos do IUPERJ e outros doutores que haviam completado seus estudos no Brasil e no exterior – Alexandre Barros, Elisa Pereira Reis, Fernando Uricoechea, Lícia Valladares, Luis Antônio Machado, Luis Werneck Vianna, Maria Alice Carvalho, Maria Regina Soares de Lima, Mário Brockman Machado, Nelson do Valle e Silva, Neuma Aguiar, Renato Boschi, Olavo Brasil de Lima Jr, Peter McDonough e outros mais que cometo a injustiça de não me lembrar para esta nota.

Sem pretender fazer uma análise da produção intelectual do IUPERJ naqueles anos, acredito que, no conjunto, o instituto deu uma contribuição importante para estabelecer e ampliar no Brasil uma ciência social que buscava combinar a análise rigorosa de dados e a interpretação histórica de uma forma que abria um espaço novo e criativo entre o autoritarismo conservador e o radicalismo ingênuo que predominavam (e infelizmente ainda predominam) na produção intelectual do país. Lembro, como ilustrações, o trabalho critico de Bolívar Lamounier sobre tradição de pensamento autoritário no Brasil; os trabalhos empíricos de Amaury de Souza e Peter McDonough sobre opinião pública e comportamento eleitoral; o questionamento de Wanderley Guilherme dos Santos às interpretações convencionais do golpe de 1964, e a ênfase nos processos legislativos; os trabalhos de Elisa Reis sobre o processo brasileiro de modernização conservadora; e os trabalhos de Edmundo Campos, Alexandre Barros e José Murilo de Carvalho sobre as forças armadas, do ponto de vista institucional e organizacional. Minha tese de doutorado, sobre as implicações da tradição burocrático-patrimonial portuguesa para Brasil contemporâneo, indo além das interpretações classistas convencionais, escrita no início dos anos 70, teve sua origem em um seminário no IUPERJ com a participação de Celina Vargas Amaral Peixoto, Fernando José Leite Costa, Lúcia Klein, Lúcia Lippi Oliveira, Maria Antonieta Parahyba, Maria Aparecida Hime, Nancy Alessio e Olavo Brasil de Lima Jr, cujos trabalhos foram publicados no numero 7 da revista Dados, e que se tornariam mais tarde, quase todos, professores e pesquisadores de muitas das principais instituições de ciências sociais no país

Além dos conteúdos, o IUPERJ inovou ao introduzir nas ciências sociais no Brasil o formato norte-americano dos programas estruturados de pós-graduação, com cursos regulares e créditos, ao invés da simples orientação individual de teses, típica da tradição européia, que era o adotado pela USP. Este formato permitiu garantir que os alunos do IUPERJ adquirissem uma formação teórica e metodológica ampla, antes de começar os trabalhos de tese propriamente ditos.

Ao final dos anos 70, com a consolidação do IUPERJ como centro de pós-graduação e de pesquisa e com a retomada do apoio à ciência e tecnologia ocorrida no governo Geisel, na gestão de João Paulo dos Reis Velloso no Ministério do Planejamento, o IUPERJ ganhou novo fôlego, com apoio financeiro da FINEP, e manteve a tradição de ensino gratuito dos programas de pós-graduação no Brasil, contando ainda com as bolsas da CAPES para seus alunos.

A partir dos anos 80, no entanto, foi ficando claro que este modelo de sustentação precisava ser alterado. Os anos do “milagre” haviam terminado, e com ele a generosidade das grandes subvenções. O governo federal deixou de financiar diretamente a instituições privadas, como fazia antes à Fundação Getúlio Vargas, à PUC do Rio de Janeiro e ao próprio IUPERJ; e a Fundação Ford também deixou de dar apoio institucional a programas, passando a se concentrar no apoio a projetos e atividades específicas. Foi neste período que o IUPERJ, por iniciativa de jovens alunos e assistentes, coordenados por Edson Nunes, começou a desenvolver uma linha de pesquisas aplicadas que adquiriu um tamanho muito significativo, tanto em número de pessoas envolvidas quanto em recursos que eram obtidos e que poderiam reverter para o Instituto.

Houve uma decisão, no entanto, de interromper esta linha de pesquisa aplicada, creio que por duas razões. A primeira é que o grupo de jovens pesquisadores envolvidos nestas pesquisas aplicadas passou a demandar participação plena no “staff” central dos professores do Instituto, que eram os que decidiam seus destinos; e, segundo, pela idéia de que estas pesquisas aplicadas não tinham o status e a qualidade da pesquisa acadêmica realizada pelos professores doutores. Creio que foi uma oportunidade perdida, porque a esta altura (é uma questão que precisa ser debatida, e que lanço aqui como indigação), a agenda intelectual do IUPERJ, que havia sido tão inovadora no início, estava também se rotinizando, e este seria o momento de o Instituto tentar retomar a liderança desenvolvendo uma ciência social mais capaz de responder às demandas múltiplas da sociedade que se abria e diversificava com o fim do regime militar.

O resultado da incapacidade do IUPERJ de incorporar de forma criativa esta nova fonte de recursos, que poderia ajudar a reformular e rejuvenescer sua agenda da pesquisa, foi tornar o Instituto cada vez mais dependente das Faculdades Cândido Mendes, até desembocar na crise atual.

Nos primeiros anos, como já dito, a filiação do IUPERJ às Faculdades Cândido Mendes foi importante para proteger o Instituto e seus professores das perseguições dos governos militares, e permitiu também que Cândido Mendes de Almeida pudesse deslanchar uma carreira internacional que o levou à presidência da Associação Internacional de Ciência Política entre 1979 e 1982. Mais tarde, o IUPERJ foi decisivo para que as faculdades ganhassem o status legal de universidade. Cândido Mendes de Almeida nunca fez parte, formalmente, do IUPERJ, nem interferia em suas atividades acadêmicas e nas decisões de seus professores. Mas o Instituto jamais obteve personalidade jurídica própria, seus recursos eram administrados pelas Faculdades Cândido Mendes, e com isto estava sujeito às incertezas de uma instituição de ensino privada e familiar, cujas dificuldades foram se agravando cada vez mais.

Ao longo dos últimos anos, a maioria dos antigos fundadores do IUPERJ se afastou, dando lugar a uma nova geração que manteve, essencialmente, o mesmo formato dos cursos dos anos 70. A qualidade de muitos de seus atuais professores e pesquisadores é inquestionável, mas é possível se perguntar se o IUPERJ é ainda uma instituição diferenciada e inovadora do ponto de vista de sua produção intelectual, ou se é, simplesmente, uma parte entre outras da comunidade muito ampla e desigual das ciências sociais brasileiras que o próprio IUPERJ ajudou a constituir. Do ponto de vista institucional, a manutenção de um formato estritamente acadêmico em uma instituição privada como as Faculdades Cândido Mendes foi se tornando cada vez mais insustentável. O ensino superior privado no Brasil, que no passado era dominado por instituições familiares ou religiosas, hoje está formado por grandes instituições de ensino de massas, organizadas de forma empresarial; por um pequeno número de instituições de elite, sobretudo nas áreas de economia e administração, que cobram caro de seus estudantes e desenvolvem intensos trabalhos de pesquisa acadêmica e aplicada, consultoria e atividades de extensão; e por instituições religiosas, comunitárias e filantrópicas que obtêm recursos de suas mantenedoras. Nestas transformações, instituições familiares e pouco institucionalizadas como a atual Universidade Cândido Mendes têm muita dificuldade em sobreviver, e a dependência do IUPERJ em relação a ela está se mostrando fatal.

A questão que se coloca agora é se existe solução para o IUPERJ, que solução seria esta, e quais seriam as conseqüências do fechamento do Instituto. O correto seria fazer com que o IUPERJ se constituísse em uma instituição independente, que fosse remunerada pelos recursos que fosse capaz de gerar – anuidades dos alunos, financiamento de pesquisa, cursos de extensão e curta duração, e uma carteira de projetos e pesquisas aplicados, tendo como clientes o setor privado e o setor público em seus diversos níveis, sem abdicar de suas ambições acadêmicas; ou seja, que retomasse o caminho que resolveu não seguir nos anos 80. Hoje, a área de políticas públicas, que seriam um desdobramento e ampliação natural das ciências sociais acadêmicas, está praticamente monopolizada por economistas, em parte pelos avanços conceituais e metodológicos da própria economia, e em parte também pela renúncia dos demais cientistas sociais em lidar com estes temas.

Agora já não seria uma transição fácil para o IUPERJ, dado o tamanho de seus custos fixos de pessoal, o passivo já acumulado e a cultura acadêmica anacrônica que ainda persiste; mas ainda é um caminho possível. A outra solução, mais fácil, seria conseguir que o governo federal estatizasse o Instituto, mantendo ao mesmo tempo sua autonomia.

Paradoxalmente, o que está sendo proposto é a transformação do IUPERJ em uma OSCIP, formato institucional criado pelo Ministério da Administração na gestão de Bresser Pereira para dar mais flexibilidade financeira e institucional a agências estatais, mas que acabou sendo utilizado muitas vezes para colocar instituições privadas no regaço do Estado. Com suficiente mobilização política, sobretudo em um ano eleitoral, não é impossível que isto aconteça. A questão que ficaria é se o Instituto, uma vez estatizado, teria condições e estímulos para adquirir dinamismo e abrir novos horizontes de trabalho de relevância intelectual e prática, ou continuaria a ser administrado privadamente e viver na rotina de uma reputação passada, em cujo caso sua manutenção privilegiada com recursos públicos seria difícil de justificar.

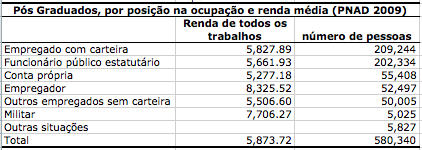

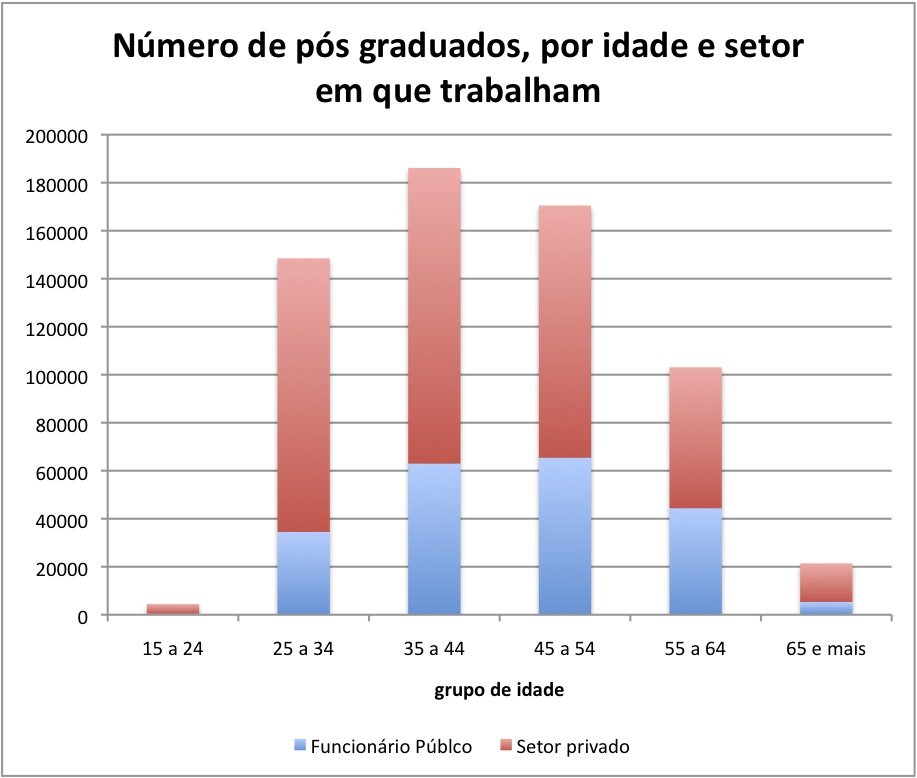

34% por cento dos pós graduados trabalham no setor público, 37% são empregados com carteira assinada, e os demais tabalham por conta própria. Olhando a distribuição por grupos de idade, vemos, primeiro, que as pessoas tendem a completar a pós-graduação na faixa dos 35 a 45 anos, e que, quanto mais jovens, menos trabalham no setor público. No grupo entre 25 e 34 anos, 23% têm emprego público; no grupo mais velho, de 55 a 64 anos, são 43.1%. Isto sugere que está havendo um mercado crescente no setor privado para pessoas com formação de alto nível, embora não necessariamente com a titulação formal “strito senso”.

34% por cento dos pós graduados trabalham no setor público, 37% são empregados com carteira assinada, e os demais tabalham por conta própria. Olhando a distribuição por grupos de idade, vemos, primeiro, que as pessoas tendem a completar a pós-graduação na faixa dos 35 a 45 anos, e que, quanto mais jovens, menos trabalham no setor público. No grupo entre 25 e 34 anos, 23% têm emprego público; no grupo mais velho, de 55 a 64 anos, são 43.1%. Isto sugere que está havendo um mercado crescente no setor privado para pessoas com formação de alto nível, embora não necessariamente com a titulação formal “strito senso”.