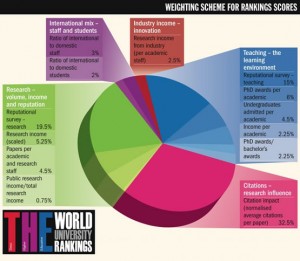

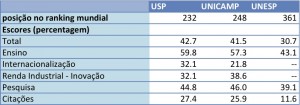

O Times Higher Education de Londres acaba de publicar o seu novo ranking internacional de universidades, disponível aqui. Este ano, só participaram universidades que concordaram em mandar informações solicitadas pela publicação. No caso do Brasil, aparentemente, só entraram as três universidades estaduais paulistas, e nenhuma outra universidade da América do Sul aparece. Nos rankings anteriores, a USP já aparecia como a melhor da América Latina, mas longe das 100 melhores. Este ano, das 400 universidades analisadas, a USP está na posição 232. Este ranking é baseado em dados de cinco dimensões diferentes. Além desta lista, existe uma outra, de reputação, que lista as 200 universidades consideradas melhores por uma amostra de especialistas. Dos BRICS, esta lista inclui universidades da India e da Russia que não aparecem entre as 200 melhores pela listagem anterior, mas nenhuma do Brasil. A China aparece nas duas.

O ranking de reputação pode estar afetado pelo fato de que os especialistas consultados (cuja lista não está disponível) são provavelmente das principais universidades de lingua inglesa, mas a ausência brasileira confirma que o Brasil não está presente no circuito internacional de conhecimentos e troca de idéias e informações. O quadro com os escores parciais das universidades paulistas permite entender um pouco melhor aonde estamos pior: baixa internacionalização, medida pelo intercâmbio de professores e alunos; baixa atividade de inovação e capacidade de obter recursos do setor produtivo; baixa qualidade da pesquisa produzida, expressa no baixo nível de citações por artigo publicado.

Há razão para se preocupar? Creio que sim. O Brasil deveria ter pelo menos algumas universidades que fossem capazes de participar de forma mais intensa dos circuitos internacionais de conhecimento e cultura. Não acredito que seja um problema de recursos, mas de alguns outros fatores. Nossas universidades, mesmo as melhores, ainda são muito voltadas para dentro do país ou mesmo sua região ou cidade, embora muitos de seus professores tenham sido formados no exterior e participem de circuitos internacionais de pesquisa. Elas não têm estímulo e têm dificuldade em admitir e apoiar alunos que venham de outros países, seja pelo uso exclusivo do português, seja pelos procedimentos burocráticos dos vestibulares, seja porque não podem cobrar anuidades destes alunos e usar os recursos para criar melhores condições para atendê-los. Como repartições públicas, elas não têm estímulo para agir de forma mais agressiva na busca de talentos (não podem oferecer salários diferenciados, têm dificuldade para contratar professores estrangeiros) e no estabelecimento de vínculos mais estreitos com o setor produtivo. Em sua grande maioria, seus professores são formados por elas mesmas, uma situação de inbreeding que reproduz o provincianismo. Finalmente, nos últimos anos, os temas de inclusão social no ensino superior adquiriram uma prioridade quase absoluta nas políticas públicas de ensino superior, deixando em segundo plano a questão da excelência, que precisa voltar à agenda.

O fato das escolas brasileiras serem parioquialistas parece uma falha séria. Mas há duas outras variáveis que tem muita importância. Uma é o problema de qualidade que eu chamaria intrínseca. Estão as escolas formando profissionais competentes? Talvez pudessmos melhorar a qualidade com a imposição de provas de qualificação ao final do curso como exigido em muitas profissões nos Estados Unidos, como a American Bar Ass., USMLE e tantas outras. Isto asseguraria entidades fora do ambiente universitário e (talvez) fora do ambiente governamental direto.Vale perguntar até que ponto a experiência da prova da Ordem dos Advogados do Brasil tem ajudado a melhorar o ensino de Direito.

Outra questão de difícil resposta é para que queremos universidades funcionais? Dentro da filosofia que tem presidido o desenvolvimento brasileiro temos, em geral optado pela compra de tecnologia. Compramos a indútria automobilistica, a experiência nuclear e até na produção rural fazemos o haevy lifting da pesquisa inicial e deixamos a comercialização das semetes e matrizes para os grupos internacionais.

No caso do trem de alta velocidade brasileiro. Vamos por um momento abstrair a questão do seu custo. Qual tem sido a proposta de tentar desenvolver capacidade nacional para resolver os problemas técnicos que apresenta este empreendimento? Confesso que desconheço qualquer discussão. Parece haver uma unanimidade de que “não temos capacidade tecnológica” e como tal a resposta brasileira é sempre a mesma: importamos a tecnologia. Como este hábito de queimar estapas possa trazere resultados autosustentáveis.

Mas a discussão não é esta. Aponto para o hábito de importar para mostrar que será difícil desafiar a universidade, os centros de pesquisa, se sempre que se apresenta um desafio o Brasil prefere o atalho da importação.

Parece-me um entendimento míope do que seja globalização. Mas é a corrente constante.Desde Volta Redonda nos curvamos ao gênio estrangeiro. Ou melhor desde a Missão Francesa ao Brasil no século XIX estamos transfixados na competência e criatividade estrangeira.

Fica a pergunta como vai a universidade formar cientistas, pesquisadores e artistas se a preferência nacional é a importação? As poucas excessões são mostradas como pujança da pesquisa nacional. São sempre lembradas a Embrapa, a Embraer e agora a iniciativa da Petrobras de financiar algo entre 400 a 600 pequenas empresas de intensa tecnologia para apoiar as atividades de prospecção e produção do pre-sal. Bastam estas demandas para energizar o ensino superior? Provavelmente que não.

Na mesma semana saiu a lista da Forbes dos bilionários. Se fixarmo-nos na lista até o posto 232, ocupado pela 1a universidade brasileira – USP – no ranking do Times, encontraremos sete brasileiros na lista da Forbes, o que sugere que o país vai melhor de bilionários do que de universidade. E o grande aumento de bilionários brasileiros na lista parece sugerir que a Universidade não é tão importante para que empresários possam ganhar dinheiro no Brasil.

Em verdade, é preciso registrar que quase a totalidade das empresas dos brasileiros da lista da Forbes tem em seus quadros executivos bem formados pelas melhores universidades do Brasil, aspecto que, como registrado por Simon, é aquele em que nossas universidades têm melhor desempenho relativo. Também é inegável que a formação universitária de bom nível apresenta contribuições no campo da inovação, que ocorre desde a ALL, que desenvolveu sistemas automatizados altamente eficientes para a gestão da logística de safras agrícolas, até os grandes bancos de varejo, que desenvolveram sistemas capazes de transformar dados em critérios sólidos para decisão sobre riscos na área de crédito popular.

No entanto, creio que o nível de inovação entre nós seja ainda relativamente baixo e que a fórmula para gerar riqueza sem maior participação da ciência e da tecnologia tem prazo de validade. E o nosso prazo está se esgotando.

Se no todo a Universidade brasileira anda assim, imagine na área de educação. O MEC acaba de divulgar uma proposta relativa ao exame nacional para professores. A bibliografia do documento cita, de um total de 45, 18 referências do próprio MEC e 21 sobre a teoria das competências. Nenhum dos autores citados nessas 21 obras usa métodos experimentais. Ou seja: uma teoria da moda, tudo ar quente.

O trabalho do MEC foi subsidiado por 70 professores universitários brasileiros. Seria demais querer que a área de educação tivesse forte presença internacional. Mas no mínimo seria razoável esperar que os pesquisadores brasileiros fossem atualizados em relação às suas áreas. E seria moralmente defensável exigir que o MEC, e especialmente a CAPES, levasse isso a sério. Mas é querer demais, não é mesmo? É muito mais confortável advogar uma ciência latinoamericana e uma pedagogia construída no chão da escola.