Apresentação preparada para o seminário da SBPC da série Projetos para um Brasil Novo, 6 de abril de 2022

A pós-graduação brasileira foi criada nas décadas de 1960-70, quando o Brasil tinha somente cerca de 300 mil estudantes de nível superior. Hoje, são cerca de 10 milhões, entre estudantes de graduação, especialização e pós-graduação. Já é tempo de revisar os pressupostos de mais de meio século atrás e organizar a pós-graduação brasileira em novas bases (para uma análise detalhada da pós-graduação brasileira e sua relação com a área de pesquisa, ver S. Schwartzman, “Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil: duas faces da mesma moeda?” Estudos Avançados 36(14): 227-254, 2022)

O sistema inicial

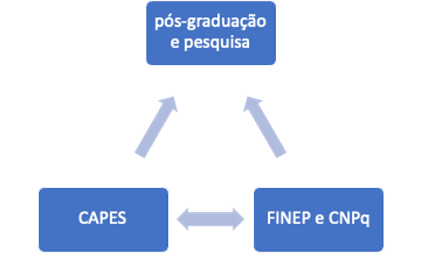

O sistema inicial se formou a partir de dois impulsos, a reforma universitária de 1968, liderada pelo então Conselho Federal de Educação, e os investimentos em ciência e tecnologia dos anos 70. A reforma de 1968 buscou adotar, para o Brasil, o modelo norte-americano de universidade de pesquisa, baseada em institutos e departamentos, em substituição ao tradicional sistema de faculdades e cátedras. Para isto, era necessário que os professores universitários tivessem formação em nível de doutorado e desenvolvessem atividades de pesquisa, e a CAPES coordenou as atividades e investimentos para a qualificação acadêmica dos professores. Nos anos 70 o Ministério do Planejamento, através da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP – e do renovado Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq – começou a investir em ciência e tecnologia, e parte substancial destes investimentos foi para os novos programas de pós-graduação que estavam sendo criados nas universidades públicas. Como o Brasil não tinha, à época, massa crítica suficiente para formar doutores em quantidade, os programas de pós-graduação se organizaram inicialmente como mestrados, e a CAPES criou um sistema de validação e avaliação por pares dos programas, para garantir sua qualidade, em termos das pesquisas que realizavam.

As transformações dos últimos 60 anos

A reforma universitária de 1968 não tomou em conta a massificação do ensino superior que começaria a ganhar impulso já na década de 70. Se os reformadores tivessem examinado com mais cuidado o sistema norte-americano, teriam visto que as “research universities” que tentaram copiar eram somente uma parte pequena de um grande sistema já massificado de educação superior que tinha em sua base o antigo sistema dos “land-grant” colleges, do século 19, e os Community Colleges espalhados por todo o país.

No Brasil, na falta de uma política pública adequada para absorver a crescente demanda por educação superior, ela foi absorvida inicialmente pelo setor privado. O setor público também se expandiu, ainda que mais lentamente, e o resultado foi a criação de um número crescente de instituições públicas que, legalmente, obedeciam ao formato e às regras gerais das universidades de pesquisa (titulação de doutorado para os professores, regime de tempo integral etc.) mas, na prática, eram essencialmente instituições de ensino. A massificação da educação superior levou também a uma busca por maior qualificação por muitas pessoas que haviam obtido o diploma universitário, mas que buscavam agora se diferenciar no mercado de trabalho. Estas pessoas buscavam, quando podiam, entrar nos cursos de pós-graduação das universidades públicas, que, além de serem gratuitos, ainda podiam proporcionar bolsas de estudo. Como o acesso a estes cursos era limitado, criou-se um grande mercado privado e não regulado de cursos de especialização, sobretudo, mas não exclusivamente, nas áreas das profissões sociais.

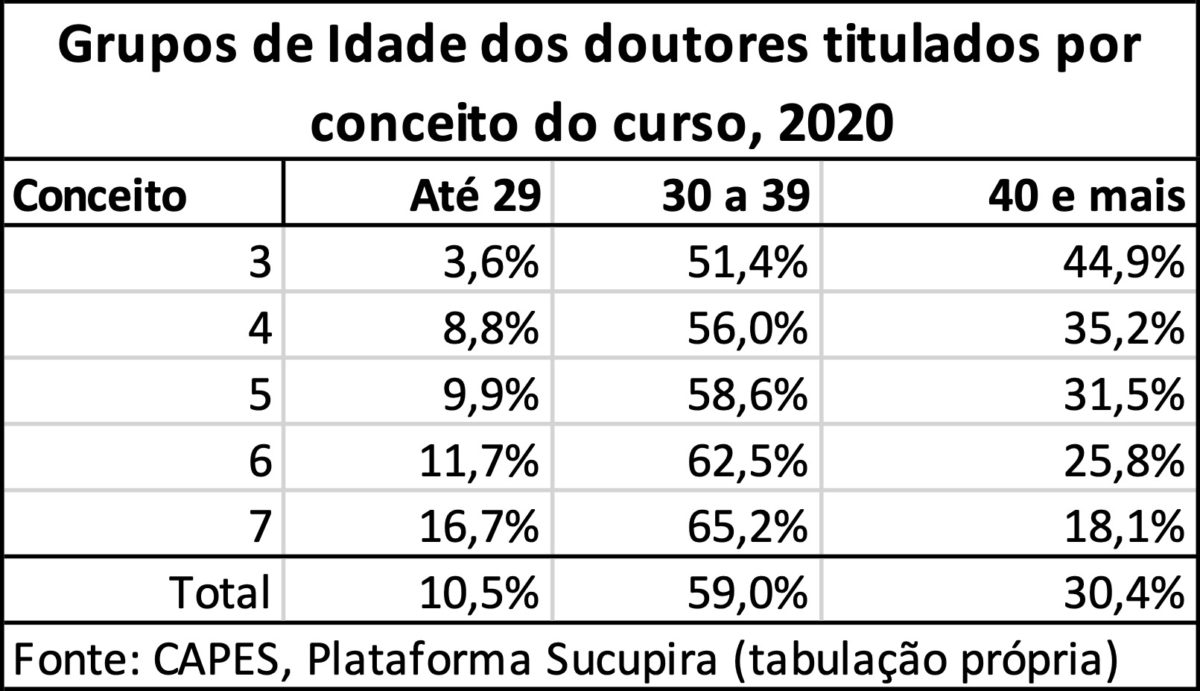

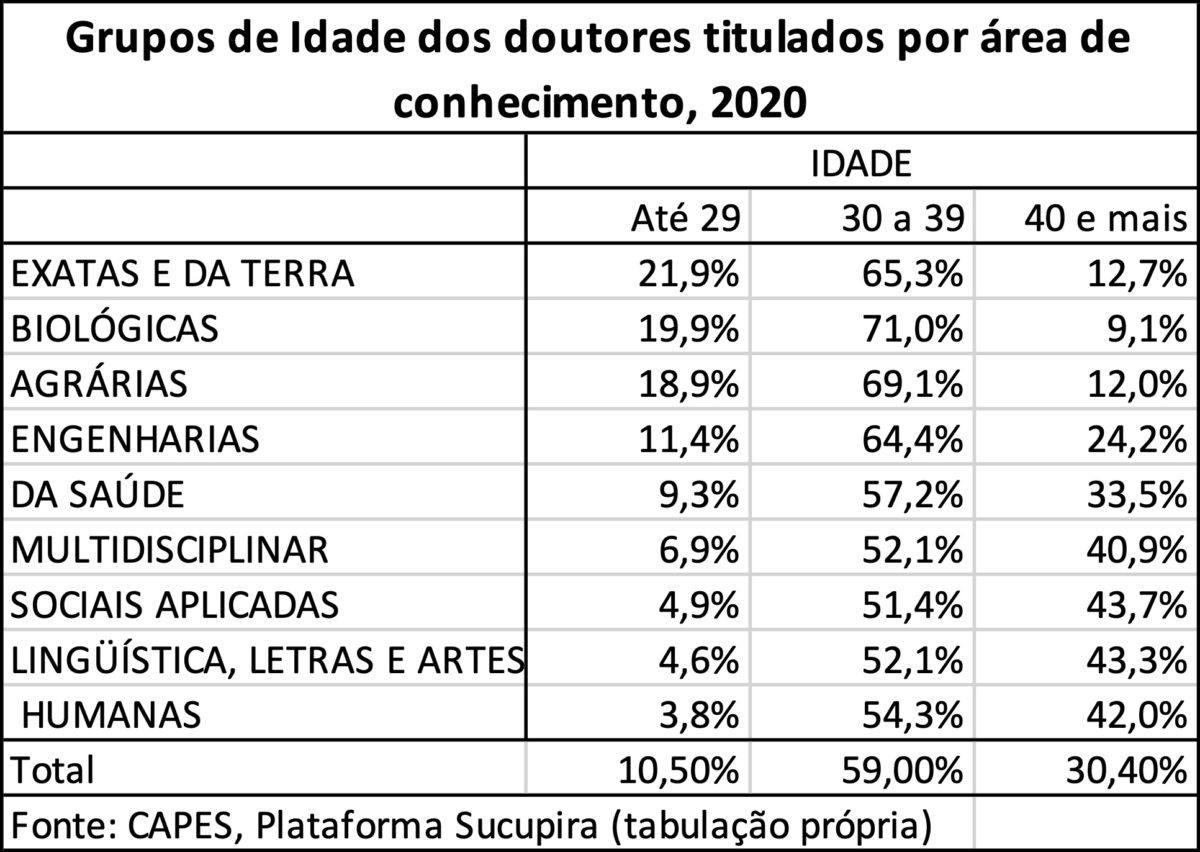

O resultado deste processo foi que a pós-graduação, que inicialmente era vista como unitária, passou a se dividir, informalmente, conforme três demandas distintas, a da formação de pesquisadores propriamente ditos, a de titulação para as carreiras universitárias, e a de qualificação adicional para o mercado de trabalho. Esta diferenciação da demanda impactou a pós-graduação de diferentes maneiras. No setor regulado, controlado pela CAPES (conhecido como “latu senso”), muitas pessoas entraram nos mestrados buscando melhor qualificação para o mercado de trabalho, e com isto os mestrados deixaram de ter a função inicial de cursos preparatórios para o doutorado. Segundo, os doutorados passaram a admitir pessoas mais velhas interessadas em maior titulação para suas carreiras docentes, e não, necessariamente, na formação para a pesquisa científica. A pesquisa de mais alto nível ficou concentrada em um número relativamente pequeno de instituições, e a perspectiva de que as demais eventualmente evoluiriam para o nível 7 da CAPES, considerado como de padrão internacional, deixou de existir.

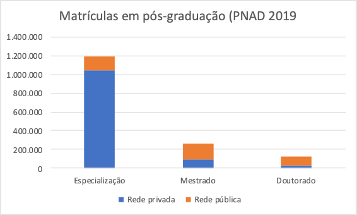

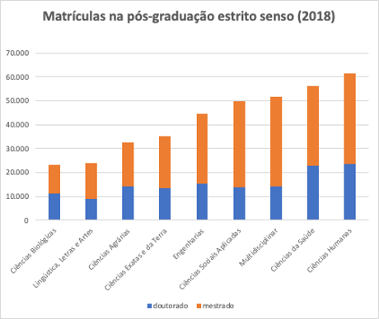

A expansão da pós-graduação acompanhou, de maneira geral, a expansão do ensino superior brasileiro, caracterizado pelo predomínio numérico das áreas das profissões sociais, saúde e educação. Em 2018, havia no Brasil 378 mil estudantes de pós-graduação estricto senso, dos quais 35% em programas de doutorado, com predomínio para estas áreas. O Ministério da Educação não toma conhecimento nem tem informações sobre o setor não regulado, mas a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE (PNAD) mostra que setor é, atualmente, três vezes maior do que o regulado, com forte predomínio das instituições privadas.

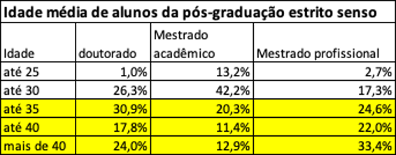

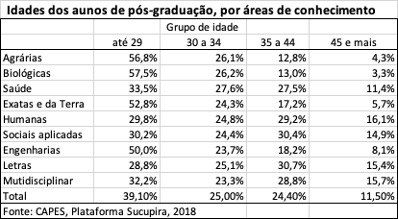

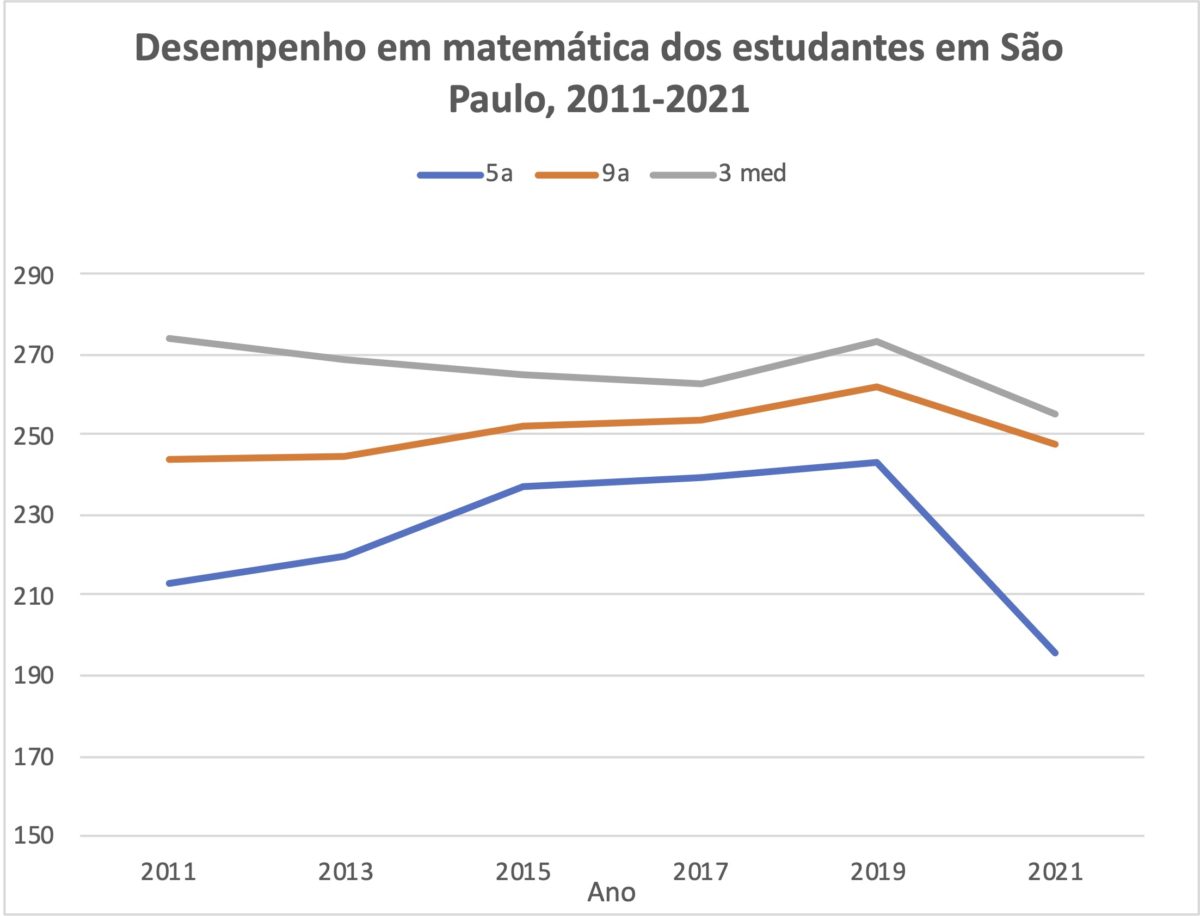

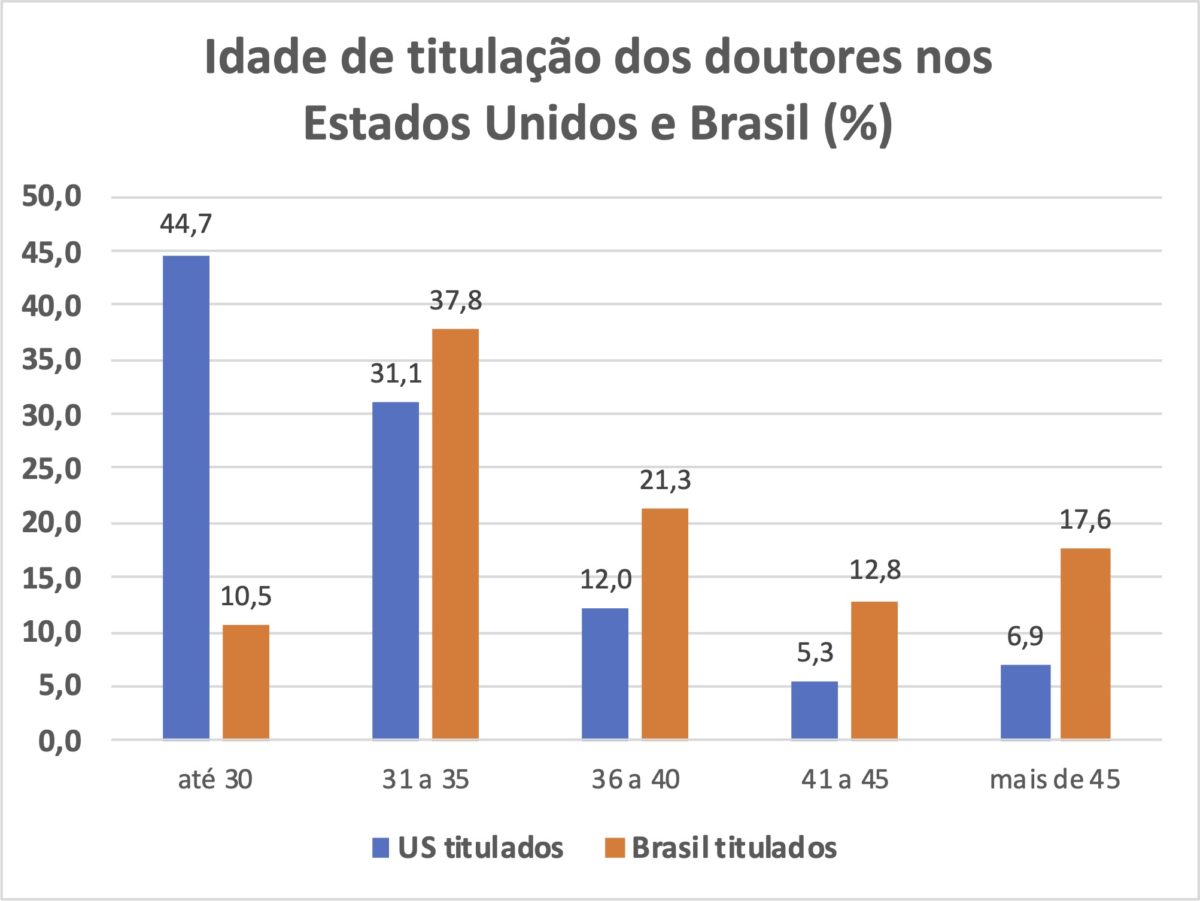

Há um forte consenso, internacionalmente, que os anos de juventude são os mais produtivos e criativos na área de pesquisa e inovação, sobretudo nas ciências exatas e naturais. Uma pessoa que entra na universidade aos 18 anos e completa o bacharelado aos 22 pode dedicar os próximos 4 a 6 anos a um doutorado e iniciar sua vida profissional antes dos 30. Para quem busca, no entanto, uma titulação, e não tem por objetivo seguir uma carreira de pesquisador, a pós-graduação pode vir mais tarde. A distribuição de idade dos pós-graduados brasileiros mostra que grande parte deles, sobretudo nas ciências sociais e humanas, se formam bem mais velhos.

O quadro abaixo resume o panorama atual da pós-graduação brasileira, com as diferentes demandas existentes e os tipos de programas que as atendem:

Implicações e recomendações

Formato institucional

É evidente que o formato institucional criado na década de 70, regulado pela CAPES, que teve papel importante do desenvolvimento da pós-graduação e pesquisa brasileira ao longo do tempo, não é mais adequado, e precisa ser revisto. Nenhum país moderno que tenha um sistema de pós-graduação e pesquisa desenvolvido tem um sistema tão rígido e regulado. Nos últimos anos, a CAPES tem buscado se aperfeiçoar, reconhecendo a existência de mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais, e buscando introduzir critérios de impacto e relevância, além dos de excelência acadêmica, nas suas avaliações. Mas não fez até aqui nenhum movimento de romper a rígida barreira que entre a pós-graduação regulada, estrito senso, e a não regulada.

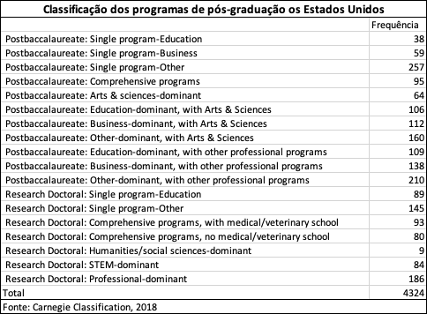

A distinção entre programas acadêmicos e profissionais é insuficiente, e arbitrária, para classificar a grande variedade de cursos de pós-graduação que existem em toda parte. A Carnegie Classification nos Estados Unidos identifica 18 tipos diferentes de programas de pós-graduação, mas não é uma classificação formal, mas um simples agrupamento para fins estatísticos. Da mesma forma, é impossível adotar uma classificação consensual das áreas de conhecimento, e mais impossível ainda manter uma base de dados sobre publicações científicas rigidamente classificadas por sua qualidade ou relevância, como o se pretende com o sistema Qualis desenvolvido pela CAPES.

Equidade e Financiamento

Nos anos 70, quando a pesquisa e a pós-graduação praticamente não existiam no Brasil, fazia sentido criar um sistema de bolsas para estimular os alunos a buscar níveis mais altos de formação. Hoje, com quase quatrocentos mil alunos, isto não é mais viável, e é injustificável do ponto de vista da equidade social.

A estimativa é que metade dos estudantes de pós-graduação estricto senso recebe algum tipo de bolsa, e os cursos nas instituições públicas, a grande maioria, são gratuitos. Nos últimos anos os valores das bolsas têm depreciado, e o número de bolsas vem também diminuindo. Isso se deve à depressão econômica que o país sofre desde 2015, assim como à baixa prioridade que o atual governo dá à área de educação e ciência e tecnologia. Mas também ao fato de que, com um sistema com estas dimensões, fica muito difícil proporcionar a estudantes adultos bolsas que lhes permitam se dedicar integralmente aos estudos e ainda recursos para equipamento, trabalho de campo e outras necessidades.

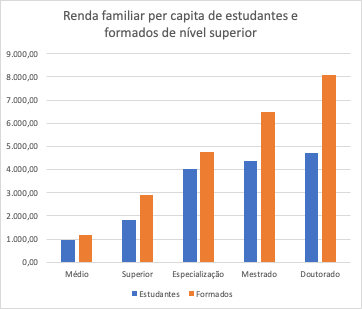

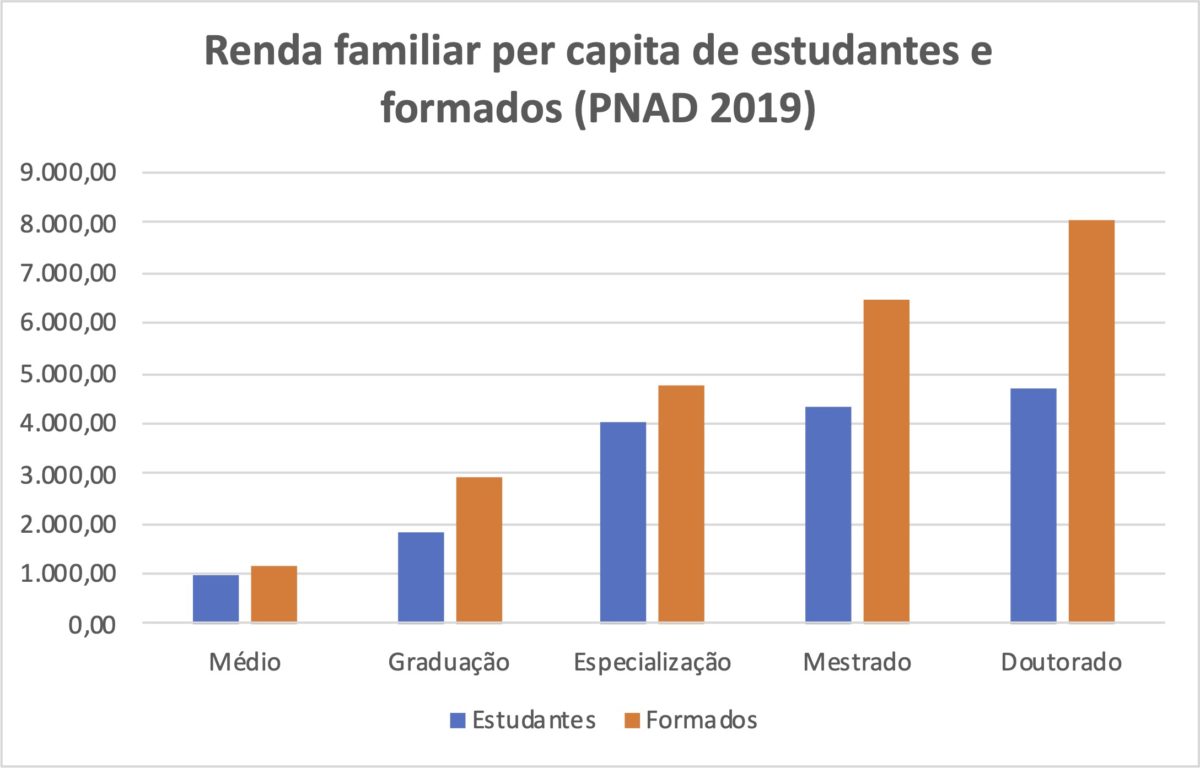

Do ponto de vista da equidade, os dados mostram que os estudantes de pós-graduação, tanto do setor regulado quanto do não regulado, têm um nível de renda muito superior ao dos estudantes universitários, que sobe ainda mais entre os já formados.

Para famílias com renda familiar per-capita de 4 mil reais, uma bolsa de doutorado, que hoje é próxima de 2 mil reais no sistema federal, é no máximo um complemento, e não é capaz de fazer com que os estudantes se dedicam integralmente à sua formação, se precisarem trabalhar.

Recomendações

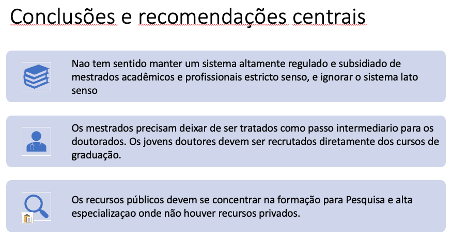

O quadro abaixo resumas principais recomendações decorrentes desta análise:

A primeira recomendação é de abolir o atual sistema da CAPES, e substitui-lo por um sistema muito mais aberto, que devolva às instituições a responsabilidade pelos títulos que proporcionam. Como acontece no resto do mundo, os sistemas de avaliação e credenciamento devem se referir às instituições como um todo, não a cursos ou programas específicos. A CAPES, e outras instituições de fomento, podem e devem continuar a apoiar os programas que considerem merecedores, fazendo para isto avaliações por pares e uso de indicadores, e os programas podem utilizar seus portfolios de produção cientifica e aplicada, assim como de inserção de seus formados no mercado de trabalho, para atrair alunos e valorizar os diplomas que emitem. Mas sem uma classificação formal rígida como a que existe hoje. Uma mudança como esta pode ter implicações legais que precisariam ser analisadas, mas que não devem impedir uma transformação mais profunda.

A segunda recomendação vai no sentido de abandonar a distinção rígida entre mestrados estricto senso, regulados, e mestrados lato senso. Ela implica reconhecer que a função primordial dos mestrados é a qualificação profissional para o mercado de trabalho. Isto não significa que, tal como com os doutorados, as instituições não possam organizar mestrados com perfis diferentes. Mas, como regra geral, os estudantes destinados aos doutorados devem ser recrutados diretamente dos cursos de graduação, de tal forma que se comecem suas carreiras cedo.

A terceira recomendação é concentrar os recursos públicos em áreas prioritárias, e em montantes significativos. Não faz sentido pulverizar recursos em bolsas de baixo valor para estudantes (e professores) em programas sem equipamentos, recursos operacionais e capacidade comprovada de pesquisa. Estudantes de mestrado em busca de maior qualificação profissional, em princípio, deveriam pagar por seus cursos, como já ocorre no setor privado. Existe a interpretação de que os cursos estricto senso das universidades públicas devem ser gratuitos, o que cria um privilégio para uma população que não o necessita, e discrimina contra os alunos dos programas do setor privado. Se não for possível mudar esta interpretação, deve ser possível fazer uma emenda constitucional que acabe com esta discriminação, que também afeta os cursos de graduação. Claro que, como ocorre no setor privado, devem existir mecanismos de crédito educativo diferido que garantam que os estudantes não sejam impedidos e estudar por falta de recursos, e possam pagar os custos no futuro, conforme os níveis de renda que obtenham.

Este seria então o cenário de uma nova pós-graduação: um sistema mais aberto e diversificado, com mais espaço para a inovação, em que as instituições decidem que programas querem desenvolver, e que possam competir por financiamento das agências de fomento, por convênios com o setor privado, e atrair os estudantes com o perfil apropriado para seus cursos.